من رحمة الله بالإنسان أن غلّف له هذه الأرض المسعّرة نارا في باطنها بغلاف صخري غير شفاف مهد له به الحياة على ظهرها وحجبه به عن هول المور الذي لا ينقطع عن دواليبها. فكيف يتجلى مشهد هذا المور بين إخبار الوحي وكشوفات العلم؟

جاءت الإشارة إلى مور الأرض في القرآن الكريم مقرونة بحدوث الخسف فيها وذلك في قول الله تعالى: (ءأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور) (الملك 16). والخسف كما جاء في القاموس المحيط هو عموق ظاهر الأرض. وخَسَف المكانُ أي ذهب في الأرض. وخسَفَ الشيءَ أي خرّقه.

إذن خسْف الأرض يعني إحداث خرق هائل فيها يصل السطح بعمق باطنها. أما المور الذي جاء في قوله تعالى: (فإذا هي تمور) فهو عند العرب، كما جاء في القاموس المحيط، الموجُ والاضطراب والجريان، وقيل أماره أي أساله. وقد جاء عرض القرآن الكريم لمشهد المور في الأرض كنتيجة حتمية ومباشرة لوقع الخسف فيها، إذ جاء التعبير عن علاقة السببية هذه بواسطة الفاء الفجائية (فإذا) التي دلت على فجائية الحدث ورعب المشهد. فماذا تحمل هذه الإشارات القرآنية من أسرار ودلالات إعجازية بخصوص باطن الأرض الذي كما يجلّيه لنا القرآن إذا اطلع عليه الإنسان وجده سائلا هيْجان يمور بفعل الموج والجريان؟

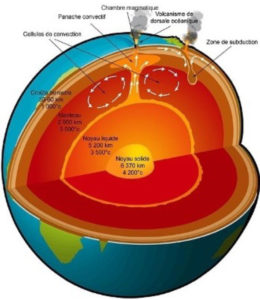

لما استجابت الأرض لأمر خالقها تكثلت مكوناتها وتجاذبت طائعة لربها ثم تلاحمت في صهارة حامية تكورت في فضاء الكون إلى أن استقر بها المقام في مدارها حول الشمس. ولغاية سبقت في علم الله شاءت قدرته تعالى أن يظل موقعها من الشمس ملائما لتبرّد سطحها وتصلب قشرتها التي ارتفع سمكها تدريجيا إلى أن لبّس الأرض غلافا صخريا حفظها من خطر انتثار جوفها المثقل بالحرارة والضغط. وبفعل الطاقة الهائلة المنبعثة من باطن الأرض والتي يولّدها النشاط الإشعاعي الذي يُصدر تدفقا للحرارة من مركز الأرض إلى سطحها، ظلت هذه القشرة خاضعة لتأثير التفاعلات الحاصلة في ذلك الباطن المائر. فظهرت على إثر ذلك تصدعات في القشرة تفجرت منها سيول الصهارة التي تدفقت عبر فتحات تحددت بموجبها التقطعات التي ستشكل الحدود الفاصلة بين قطع السطح والتي من فجواتها سيعمل النشاط البركاني على ربط الصلة بين باطن الأرض وسطحها.

هذه القطع المسماة في علم الجيولوجية بالصفائح التكتونية (tectonic plates) هي أجزاء من الغلاف الصخري للأرض المسمى ليتوسفير الذي يصل سمكه إلى ما بين 60 و150 كلم. وهي عبارة عن ألواح متحركة بمحاذاة بعضها تطفو على الصهارة اللزجة لنطاق الضعف الأرضي المسمى أستينوسفير الذي يمتد في باطن الأرض إلى عمق 700 كلم ويتميز بانصهار مكوناته وبوجود تيارات حمل حراري تجعل صهارته لا تنقطع عن المور والدوران. مما يبقيه على سيولة عالية تسهّل تحريك قطع الغلاف الصخري على ظهره. بل ويُعتقد أنه المحرك الأساسي لها نظرا لما ينتجه جريان الصهارة فيه من طاقة محركة لما فوقه. فنظرا للزوجتها العالية وضعف كثافتها، تنزع مادة هذا النطاق إلى الصعود إلى الأعلى في الوقت الذي تبدي فيه المواد العلوية المحاذية للقشرة نزوعا إلى الهبوط بفعل ارتفاع كثافتها وانخفاض حرارتها. فتتحرك بذلك تيارات حمل حرارية تمدد الصهارة الحامية وتصعّدها إلى الأعلى حيث تتدفق من فجوات السطح الحاصلة بين قطعه المتجاورات فتمدها بحركة حثيثة لا تكاد تتجاوز بضع سنتمترات في السنة.

هذه الحركة التي تشهدها قطع سطح الأرض استنتجها علماء الجيولوجيا من دراستهم لتاريخ التغيرات المغناطيسية لسطح الأرض التي بينت طبيعة المد الأفقي الذي يخضع له سطح الأرض وحقيقة سريانه بإيقاع متناغم مع فاعلية باطن الأرض التي تفرز مادة السطح بتدفقات الصهارة التي تلقيها عليه. إذ تعتبر هذه التدفقات المتتالية سببا في حدوث تلك التغيرات المغناطيسية المتعاقبة على امتداد تاريخ الأرض. فصعود الصهارة المحملة بالمعادن الممغنطة في شكل حمم بازلتية من عمق الأرض ثم إلقاءها على السطح فتبردها وتصلبها على جنبات خطوط الصدع الفاصلة بين قطع السطح خلال مراحل تكوينها جعل بلورات المعادن الممغنطة تأخذ مواقعها في صخور السطح المتصلبة كلا في اتجاه الحقل المغناطيسي الأصلي لفترة إلقاء الصهارة وتصلبها. وهذا مكّن البحث الجيولوجي من إدراك حقيقتين أساسيتين:

-

الأولى تجلت في رصد تغير الشمال المغناطيسي للأرض من قطب إلى آخر على تعاقب حقبها الجيولوجية المعدة بملايين السنين.

-

الثانية تجلت في إبراز طبيعة المد السطحي للأرض الذي يبدو حسب اصطفاف هذه الأحزمة المغناطيسية على سطح الأرض كبساط يُطلق من موضع طيه الكامن في عمق الأرض حيث الصهارة تمور ليتدحرج على ظهرها مع حركة القطعة التي تمده مكونا بذلك قشرة تقسو ويزداد سمكها كلما ابتعدت عن خط الصدع الذي منه تتدفق. وذلك أحد مشاهد مد الأرض الذي ذُكر في آيات كثيرة من كتاب الله.

Musulmans en France L'actualité des musulmanes et musulmans en France

Musulmans en France L'actualité des musulmanes et musulmans en France