Par Roland Laffitte[1]

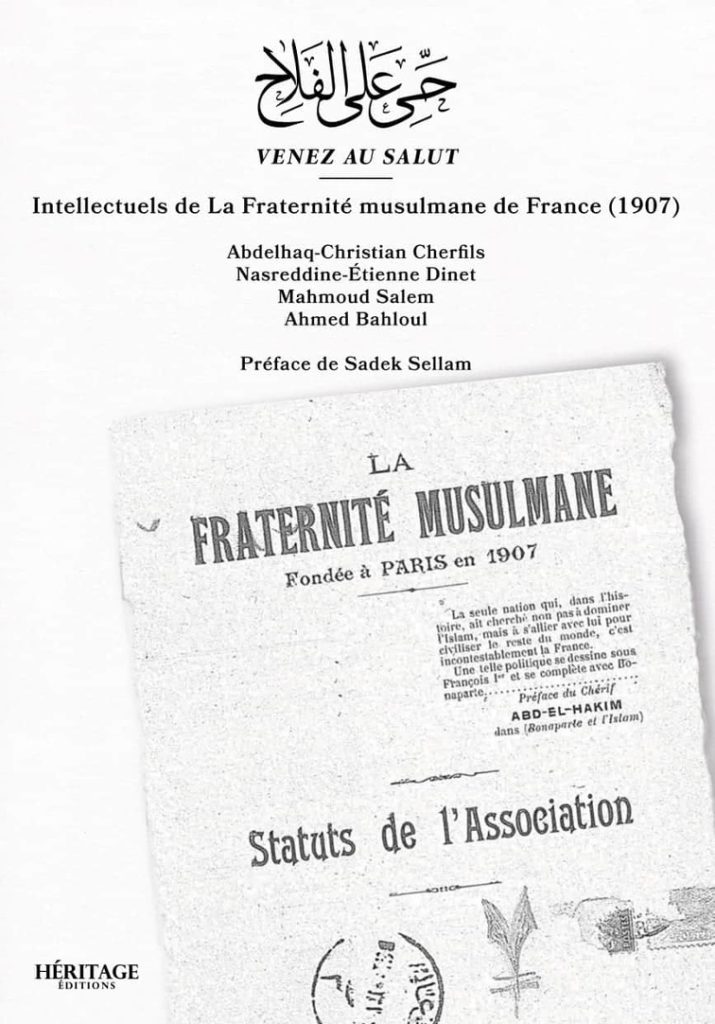

Sadek Sellam poursuit inlassablement une tâche qu’il s’est fixée depuis maintenant plus de trente années, celle de présentation les grandes figures intellectuelles de l’Islam de France. Après avoir publié récemment sur ce sujet L’Islam & la « laïcité » coloniale. Textes de Thomas-Ismayl Urbain, et L’Islam présenté par les musulmans de France, deux livres qui ont fait l’objet d’une recension l’an dernier dans ce journal, voici qu’il consacre un nouveau livre aux Intellectuels de La Fraternité musulmane en France (1907), paru à Ermont (95) chez Héritage Éditions en janvier 2025.

La préface que de Sadek Sellam a consacré à ce livre est pour lui l’occasion pour de résumer avec brio et efficacité l’histoire de le vie intellectuelle de l’Islam en France de 1870 à 1939. La Fraternité musulmane, créée en 1907, qui organisait des débats réguliers et la solidarité pour les Musulmans vivant à Paris, mit au centre de ses préoccupations la construction d’une mosquée à Paris, dont l’idée n’était pas neuve et dont le projet avait semblé un moment prendre corps dans les années 1890. Mais il faut dire que sa réalisation n’a pas seulement déçu les membres de la Fraternité qui n’avaient pas ménagé leurs efforts pour son édification, cela du fait de sa soumission à la politique coloniale par les autorités de la République, ce qui la fit qualifier par Messali Hadj, lors de son inauguration en 1926, de « mosquée réclame ». Elle a aussi mis en place un Islam officiel qui a étouffé la voix de la Fraternité musulmane.

La Fraternité est présentée, dans cet ouvrage, par la plume de Salem el-Arafâti, juge des tribunaux mixtes égyptiens venu à Paris pour faire des études de droit comparé, premier président de la Fraternité et qui deviendra dans les années 1920 l’ami de Messali Hadj. Nasreddine-Étienne Dinet, connu pour son œuvre picturale et littéraire et converti à l’Islam, et présent avec une étude originale sur L’Espion turc, le roman épistolaire de Giovanni Paolo Marana publié en 1710, comme une des sources qui a inspiré Montesquieu dans ses Lettres persanes. Ahmed Bahloul, le seul Maghrébin de la Fraternité, qui deviendra chercheur en physique et enseignant, et qui fut disciple de la première heure de l’émir Khaled, participe avec quelques lettres aux autorités françaises des années 1920 et 1930, protestant contre la place indigente réservée dans la République aux représentants des « Indigènes » et « le peu de choses et même rien du tout », dont ils bénéficient en matière de droits politiques. Mais la plus grande place, soit les deux-tiers des pages, est tenue par les publications de Abdelhaq-Christian Cherfils, qui présentent la religion islamique et ses rapports avec la doctrine positiviste d’Auguste Comte au public contemporain. Le document le plus important qui est publié de lui est peut-être « De l’esprit de modernité de l’Islam », paru en 1923 dans la revue Orient et Occident, car il constitue un véritable manifeste de l’islam réformiste et moderniste : y sont réfutées les objections traditionnelles sur le prétendu fatalisme de l’Islam, l’esclavage, la guerre sainte, donnée avant tout comme « la guerre à l’ignorance, la polygamie », le prêt à intérêt, l’art, etc., et surtout mis en avant la modernité de cette religion, sa « recherche de la science », et la pratique de l’ijtihad qui est résolument « réouvert », à supposer même qu’il « aurait été légitimement fermé autrefois ».

Ainsi que l’écrit Sadek Sellam l’écrit lui-même : « Cette édition vise d’abord à éviter l’oubli définitif des grands intellectuels musulmans de France qui font partir de l’histoire de l’Islam en France, qui est bien antérieure à l’immigration ouvrière dont la crainte sert de prétexte à la maintenance de sentiment négatif sur cette religion. Ces intellectuels libres peuvent inspirer les jeunes Français musulmans qui, en cherchant à s’instruire, finissent par déplorer les insuffisances d’une islamologie à finalité sécuritaire en rupture volontaire avec les études historiques et affairée à approvisionner les journalistes militants des médias engagés en “éléments de langage” ».

Intellectuels de la Fraternité musulmane (1907) – Éditions Héritage – 2025

[1] Roland Laffitte est l’auteur de L’Islam, la France et ses Musulmans, mis en ligne en 2021 sur le site www.rolandlaffitte.site . Musulmans en France L'actualité des musulmanes et musulmans en France

Musulmans en France L'actualité des musulmanes et musulmans en France