L’islamophobie, qu’est-ce que c’est ?

L’islamophobie, qui n’est pas un terme inventé par on ne sait qui pour on ne sait quoi, définit tout simplement l’hostilité systématique envers l’islam ou les personnes de confession musulmane. Elle s’est imposée comme une problématique majeure en France. Médias traditionnels et plateformes numériques jouent un rôle-clé dans la diffusion de représentations biaisées de l’islam, alimentant une tendance à la méfiance à l’égard des musulmans. Les discours islamophobes se propagent et se banalisent sur les réseaux sociaux, les algorithmes nourrissent et accentue ce climat de haine, lui-même renforcé par les politiques qui, par le jeu d’un cercle vicieux, cherchent à se conformer à une opinion qu’ils pensent générale parce qu’elle est précisément celle que reflète les réseaux sociaux. Il va devenir urgent, sous peine de voir la société française se fracturer durablement, de donner des réponses médiatiques, politiques, citoyennes et judiciaires à ce cycle infernal de la détestation irrationnelle de ce qu’on considère comme état « autre ». De telles mesures sont déjà prises dans d’autres pays comme le Royaume-Uni, États-Unis, ou l’Allemagne), avec plus ou moins de bonheur.

Représentations de l’islam et des musulmans dans les médias français traditionnels

Les médias traditionnels (presse écrite, télévision, radio) contribuent fortement à forger l’image de l’islam en France. Depuis les années 2000, de nombreux observateurs relèvent une couverture médiatique souvent focalisée sur les “problèmes” liés à l’islam, qu’il s’agisse du terrorisme, du fondamentalisme ou des débats sur la laïcité, au détriment d’une représentation ordinaire des citoyens musulmans. Une récente note parlementaire souligne qu’un véritable “prisme laïco-sécuritaire” domine le traitement médiatique, présentant l’islam avant tout sous l’angle de la menace ou du fait divers. Par exemple, la chaîne d’info CNews a affiché des bandeaux titres liés à l’immigration ou à l’islam 335 jours sur 365 en 2023, témoignant d’une omniprésence de ces thèmes sur cette antenne. Ce type de couverture quasi-quotidienne associe fréquemment islam et problématiques sécuritaires, contribuant à une « islamophobie d’ambiance » banalisée.

En parallèle, certains éditorialistes et polémistes médiatiques n’hésitent plus à tenir des propos ouvertement hostiles aux musulmans. Le cas d’Éric Zemmour est emblématique : ce chroniqueur, omniprésent dans les médias jusqu’en 2021, a multiplié les déclarations stigmatisantes, par exemple en affirmant qu’il fallait donner aux musulmans « le choix entre l’islam et la France », que l’attribution d’un prénom arabe était un acte « anti-français » et en évoquant une « invasion » en cours. Ceci lui a valu une condamnation en justice pour provocation à la haine, ce qui ne l’a d’ailleurs pas freiné. Il a d’ailleurs réitéré ses propos nauséabonds en déclarant que Aboubakar Cissé, le jeune homme assassiné il y a quelques jours, serait encore vivant si on l’avait expulsé de France. On assiste ici à une banalisation d’un discours, autrefois marginal qui touche aujourd’hui une large audience. De manière générale, les voix de la droite dure et de l’extrême droite dominent dans les plateaux TV ou les colonnes des journaux, et les opinions hostiles à l’islam sont prééminentes par rapport aux voix musulmanes elles-mêmes ou aux points de vue apaisés. Des études ont montré que la parole donnée aux représentants politiques sur l’islam penche largement du côté de ceux qui véhiculent une vision alarmiste, ce que les rédactions justifient parfois par la nécessité de représenter “toutes les opinions” ou par l’audience que génèrent les polémiques. Par exemple, le 28 avril 2025, l’éditorialiste Christophe Barbier disait, au micro de Radio J : « L’islamophobie, c’est le droit au blasphème, c’est le droit de critiquer une religion. La judéophobie, c’est détester les juifs, et ça c’est interdit ». Un discours « deux poids et deux mesures » qui se répand dans les médias français sans qu’aucune contradiction ne puisse réellement être autorisée. Le quotidien Le Figaro a été relevé pour avoir propagé des concepts extrémistes comme la fumeuse théorie du « Grand Remplacement » introduite par le militant d’extrême-droite Renaud Camus, contribuant ainsi à diffuser dans le débat public des idées conspirationnistes liées à l’islam.

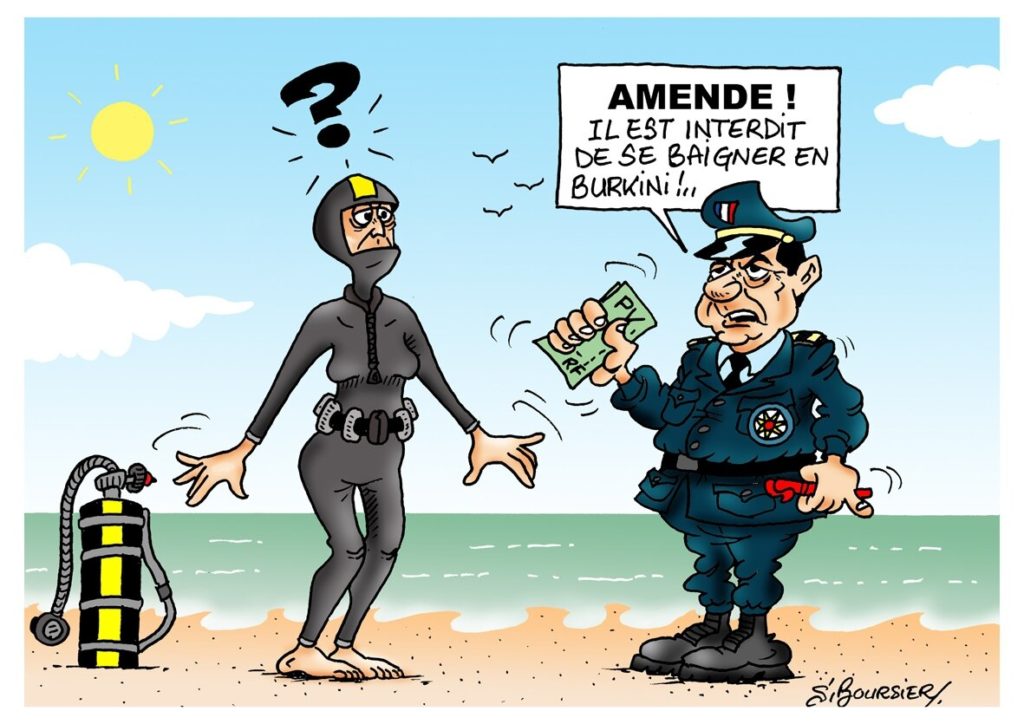

Plusieurs “paniques morales” médiatiques ont marqué les deux dernières décennies autour de symboles liés à l’islam : l’affaire du voile à l’école (loi de 2004), la polémique du burkini (été 2017), les polémiques sur le halal dans les cantines, ou encore les débats autour des prières de rue. Ces sujets ont bénéficié d’une couverture intense, souvent déconnectée de leur occurrence réelle, mais présentés comme des menaces pour la cohésion nationale. Par exemple, durant la controverse du burkini en 2016, la presse écrite nationale a établi un parallèle explicite entre le port du burkini et le terrorisme, instillant l’idée qu’un simple maillot de bain couvrant relèverait d’un extrémisme dangereux. Ce type d’amalgames – entre pratique religieuse, radicalisation et violence – revient fréquemment dans les médias. Lors de l’attentat de Nice en 2020, une analyse a montré que la presse et certaines chaînes se focalisaient sur « la compatibilité entre l’islam et la France » et mettaient en doute la capacité des musulmans à s’intégrer, établissant un “triple amalgame” : immigration = terrorisme, musulmans = terrorisme, ONG humanitaires = complices du terrorisme. Même en dehors des périodes post-attentats, le traitement médiatique courant entretient un “régime du soupçon” envers les citoyens musulmans, considérés comme « présumés coupables ». Comme le résume une formule rapportée par la CNCDH : « être musulman, c’est être suspect », une perception qui s’apparente à une “islamophobie institutionnelle” diffuse.

Enfin, un problème structurel souvent pointé est la sous-représentation des Français musulmans ou issus des minorités dans les rédactions et à l’antenne. Les journaux télévisés et débats parlent de l’islam, mais très rarement avec des acteurs musulmans pour en témoigner autrement que comme “objet” du débat. Cette absence de diversité interne aux médias est accusée d’entraîner des angles de traitement biaisés. Le président d’une association de journalistes musulmans notait par exemple le manque de spécialistes du fait religieux dans les rédactions, ce qui conduit à réduire l’islam à des faits de violence ou de sécurité faute de contexte approprié. De plus, certains médias audiovisuels contournent les garde-fous déontologiques : l’ARCOM (ex-CSA) a beau rappeler l’interdiction de l’incitation à la haine, des chaînes contournent la règle en ciblant “une partie” des musulmans plutôt que “tous”. Nuance rhétorique qui permet de diffuser un discours stigmatisant tout en restant techniquement dans les clous juridique. Cet ensemble de pratiques contribue à ancrer dans l’opinion l’idée que l’islam est un problème en soi. Il convient toutefois de noter que cette orientation n’est pas homogène dans tous les médias. Certains journaux, comme Mediapart ou Politis, ou quelques émissions, comme « Quotidien », offrent des contre-discours. Mais la tendance générale demeure préoccupante pour ce qui est de la représentation équitable des musulmans dans l’espace médiatique.

Lorsqu’il s’agit de débattre de l’islam, et notamment sur des questions relevant de la pratique religieuse, les chaînes de télévision préfèrent ouvrir largement leurs antennes à des personnalités extérieures à l’islam mais qu’elles présentent comme des spécialistes, comme la « chercheuse » très controversée Florence Bergeaud-Blacker ou du politologue, tout aussi controversé, Gilles Kepel, plutôt qu’à de véritables experts comme Ghaleb Bencheikh, président de la Fondation de l’Islam de France ou des islamologues réputés comme Karim Ifrak, ou encore des érudits musulmans comme l’imam Mohamed Bajrafil, toutes des personnalités incontestables et incontestées, mais qui diffusent l’image non biaisée de l’islam humaniste et sans incompatibilité avec les valeurs « républicaines », ce qui va à l’encontre du message voulu par « l’islamophobie institutionnelle »

Une autre manière, pour les medias français, de tenter de tenter de s’absoudre de l’accusation de sous-représentation des personnes « racisées », est de mettre en avant des personnalités d’origine arabe qui, pour des raisons qui leur appartiennent, reprennent les discours islamophobes de la droite dure, comme le polémiste algérien Mohamed Sifaoui, l’humoriste Sophie Aram, la journaliste Sonia Mabrouk, ou le prétendu « imam de Drancy », Hassan Chalghoumi. Ce fut également le cas, pendant longtemps, de la journaliste Zineb El Razhoui, que l’on plaçait régulièrement à la une des magazines en présence de figures islamophobes comme Caroline Fourest. Cela, jusqu’à ce qu’elle s’insurge contre le sort réservé aux civils de Gaza. Elle a alors été immédiatement bannie de l’espace médiatique français, démontrant la façon dont la classe politique islamophobe se « sert » de ceux qui se rapprochent d’elles, et les rejette aussitôt dès qu’elles émettre une critique ou un doute à son égard. En réalité, les propriétaires de medias français ont besoin de ces personnalités qui diffusent le « bon discours » et qui peuvent tenir impunément des propos qui, s’ils étaient prononcés par des « français de souche », seraient aussitôt taxés de racisme. C’est pourquoi l’affaire Boualem Sansal, présenté comme le « Voltaire algérien », pour la seule raison qu’il assimile islam et islamisme et intervient dans des medias d’extrême-droite comme « Frontières », a bénéficié d’un couverture d’une ampleur si inhabituelle.

Mais qui sont d’ailleurs ces grands patrons de presse ? Nombre de medias, de presse écrite ou télévisuelle, ont été racheté ces derniers temps, malgré leur faible rentabilité, et même souvent leur situation financière désastreuse, par des milliardaires français affichant leurs opinions islamophobes, comme Vincent Bolloré, Patrick Drahi, Rodolphe Saadé ou Daniel Kretinsky. Ces medias leur permettent de propager leur idéologie, aidés en cela par des journalistes serviles auxquels les écoles n’apprennent plus ce qu’est la déontologie.

Diffusion, amplification et banalisation des discours islamophobes sur les réseaux sociaux

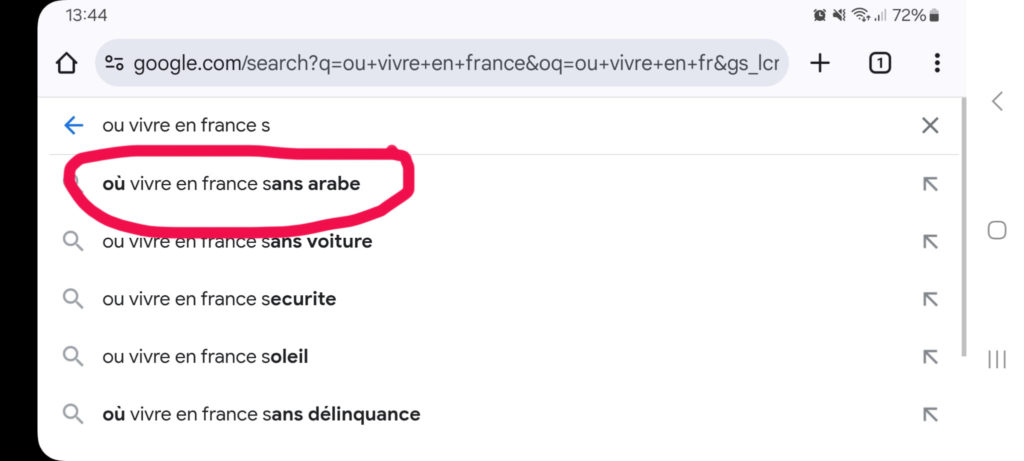

Sur les réseaux sociaux, la parole islamophobe bénéficie d’une diffusion virale qui peut atteindre des millions d’internautes en un temps record. X, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, ou encore les forums plus confidentiels, ont vu proliférer des contenus allant de la stigmatisation insidieuse à l’appel ouvert à la haine contre les musulmans. Ces plateformes jouent un rôle d’amplificateur : une phrase choc ou un slogan haineux peuvent être partagés massivement en quelques heures, créant des tendances dangereuses.

Un exemple marquant est celui du hashtag #StopIslam. Le 22 mars 2016, quelques heures après les attentats jihadistes de Bruxelles, #StopIslam est devenu le mot-dièse le plus utilisé sur Twitter en France. Ce slogan explicite, demandant ni plus ni moins « d’arrêter l’islam », a propulsé un discours islamophobe décomplexé. L’existence même de cette tendance révèle qu’une fraction importante d’utilisateurs n’hésite pas à blâmer l’ensemble des musulmans après chaque attaque, rendant l’islamophobie presque « démocratisée » en ligne. De fait, après chaque attentat ou fait divers impliquant un individu se réclamant de l’islam, on observe sur X et Facebook une flambée de messages stigmatisants : amalgames entre islam et terrorisme, appels à expulser « tous les musulmans », théories du complot sur une prétendue « islamisation de la France », etc. En revanche, lorsqu’une victime est de confession musulmane ou lorsque l’agresseur se réclame d’une autre religion, le silence s’impose. Ces épisodes contribuent à banaliser la rhétorique de haine, en la faisant reparaître périodiquement dans le débat numérique courant.

Les campagnes de harcèlement ciblant des personnalités musulmanes ou perçues comme telles se sont multipliées sur les réseaux.

En 2018, la jeune chanteuse Mennel Ibtissem, candidate voilée (en réalité, elle portait juste un turban) de The Voice, a été victime d’une déferlante de haine en ligne : en quelques heures, d’anciens messages à elle ont été exhumés et montés en épingle par des militants d’extrême-droite, déclenchant un torrent d’injures islamophobes (« Tu n’es pas française, retourne dans ton pays » lui ont écrit certains) et même des menaces de mort. Sous cette pression numérique intense, et face à l’emballement médiatique qui a suivi, Mennel, a dû quitter l’émission, anéantissant son projet artistique. Elle avait même atteint la finale (les émissions sont enregistrées, puis diffusées par séquence chaque semaine), mais les enregistrements ont été effacés et l’épreuve recommencée. Ce cas illustre comment les réseaux sociaux permettent de lyncher publiquement une citoyenne musulmane en mobilisant des milliers d’internautes en un temps record. D’autres personnalités ou militantes musulmanes (journalistes, militantes féministes musulmanes, élues locales portant le voile, etc.) ont subi des campagnes similaires, les forçant parfois à fermer leurs comptes ou à se retirer de la vie publique pour se protéger.

Les collectifs et associations musulmans ne sont pas épargnés. Le Collectif contre l’islamophobie en France (CCIF), organisation jusque-là dédiée à la documentation des actes islamophobes, a été la cible d’attaques récurrentes sur Internet, accusé par l’extrême droite et certains laïcards radicaux d’être « complice de l’islamisme ». Après l’attentat de Conflans Sainte-Honorine (octobre 2020), une vaste campagne en ligne a réclamé la dissolution du CCIF, accusé à tort d’avoir entretenu un climat ayant conduit au drame. Sous la pression, le gouvernement a effectivement prononcé la dissolution du CCIF fin 2020, décision saluée par l’extrême droite mais dénoncée par des ONG de défense des droits (Amnesty International, Human Rights Watch…) comme une atteinte aux libertés associatives sur fond de panique islamophobe. Cet épisode démontre que la haine en ligne peut se traduire par des mesures concrètes graves lorsque l’émotion l’emporte sur le discernement.

Sur Facebook, de nombreux groupes à caractère xénophobe ou complotiste participent à la diffusion et à l’amplification d’un discours anti-musulman. Par exemple, en 2015, un policier de Lyon a créé sur Facebook une page intitulée « Non à l’islamisation de la France », qui est rapidement devenue un repaire de contenus d’une extrême violence à l’égard des musulmans (images détournées appelant à abattre des musulmans, slogans tels que « un barbu = une balle »). Cette page a rassemblé une communauté virulente avant d’être supprimée, et son créateur a finalement été condamné pour provocation à la discrimination raciale et religieuse . Cependant, pour une page fermée, beaucoup d’autres émergent continuellement, profitant de la faible modération des contenus en français. Des enquêtes ont montré que sur Facebook, il existe tout un réseau de pages et de profils affiliés à la “fachosphère” (la nébuleuse de l’extrême droite en ligne) qui se relaient des rumeurs (par exemple la fausse information de « zones de non-droit régies par la charia »), des images détournées pour ridiculiser les musulmans, ou encore des “mèmes” faisant passer l’islam pour intrinsèquement violent. Ces contenus cumulent des milliers de partages, créant une normalisation du discours islamophobe dans l’espace numérique privé (groupes fermés, messageries cryptées) et public.

YouTube constitue également un vecteur d’amplification, via les vidéastes aux discours extrêmes et leurs communautés de fans. En France, certaines chaînes YouTube animées par des militants identitaires ou des polémistes d’extrême droite diffusent des “décryptages” violemment anti-musulmans, qui cumulent des centaines de milliers de vues. Par exemple, des youtubeurs ont relayé la théorie du « grand remplacement » ou des « no-go zones islamiques », s’appuyant sur des images choc pour créer de l’indignation. Les sections de commentaires sur YouTube débordent également de propos haineux dès qu’il est question d’islam. Une étude portant sur 35 millions de commentaires YouTube francophones a cartographié l’ampleur de ces phénomènes, confirmant une surreprésentation des messages hostiles aux musulmans et des thèses complotistes dans certaines sphères de la plateforme.

TikTok, malgré son format de vidéos courtes et divertissantes, n’est pas imperméable. On y trouve des contenus moqueurs envers les femmes voilées ou des clichés “humoristiques” reprenant de vieux stéréotypes (par exemple, des sketches stigmatisant les prénoms musulmans). L’algorithme de TikTok, très puissant, peut rapidement faire émerger en tendance des vidéos aux messages problématiques si celles-ci génèrent de l’engagement, même négatif. De plus, la jeune génération présente sur TikTok peut être exposée dès l’adolescence à ces caricatures et les intégrer.

Les possibilités offertes aujourd’hui par l’IA permettent même de créer des contenus vidéos qui ont toute l’apparence de la réalité, et qui sont en fait des trucages, montrant, par exemple, des personnalités ant-racistes tenir de faux propos extrémistes, ou des jeunes gens « racisés » commettre des délits.

En somme, les réseaux sociaux ont permis une tribune quasi-illimitée aux discours islamophobes. Le phénomène de « bulle de filtres » accentue la polarisation : un internaute qui aime ou partage du contenu anti-musulman se verra proposer toujours plus de contenu du même type, s’enfermant dans une vision unilatérale. La viralité (partages, retweets) assure une diffusion exponentielle, tandis que l’anonymat relatif encourage des utilisateurs à exprimer des violences verbales qu’ils n’oseraient pas en face-à-face. Cette dynamique banalise progressivement la haine en ligne : à force de voir des insultes envers l’islam défiler dans son fil d’actualité, un usager finit par la trouver “normale” ou du moins tolérable. C’est ainsi que se crée un climat où l’islamophobie se propage largement, sans toujours rencontrer de contradiction immédiate.

Le rôle des algorithmes dans l’amplification des contenus polarisants ou haineux

Les algorithmes qui régissent le fonctionnement des grandes plateformes numériques (Facebook, X, YouTube, TikTok…) ont un impact déterminant sur la visibilité des contenus. Conçus pour maximiser l’engagement de l’utilisateur (clics, temps de visionnage, partages…), ces algorithmes ont tendance à mettre en avant les publications les plus à même de retenir l’attention – souvent les plus polarisantes, car l’indignation et la colère génèrent beaucoup d’interactions. Ce biais algorithmique a des conséquences directes sur la propagation des discours de haine, y compris islamophobes.

Plusieurs études et observations empiriques ont mis en évidence ce phénomène. X a lui-même reconnu en 2021, à l’issue d’une auto-évaluation, que son algorithme avait un biais en faveur des contenus “de droite” : les tweets de personnalités ou médias de droite et d’extrême droite obtenaient une amplification plus forte que ceux de gauche à portée équivalente. Autrement dit, les messages polémiques émanant par exemple de figures anti-« islamo-gauchisme » ou anti-immigration étaient boostés par le fonctionnement interne du fil algorithmique, atteignant un public plus large que si le fil restait strictement chronologique. Ce favoritisme involontaire, mais mesurable, peut expliquer pourquoi des thèses extrêmes comme le « choc des civilisations » ou la xénophobie décomplexée ont acquis une telle audience sur X : l’algorithme tend à les rendre disproportionnellement visibles, créant un écho amplifié.

Sur YouTube, pendant longtemps, l’algorithme de recommandation automatique a eu pour effet de faire basculer les utilisateurs vers des contenus de plus en plus radicaux à mesure qu’ils en consommaient. Un utilisateur qui regardait une vidéo critique envers l’islam se voyait suggérer ensuite des contenus de plus en plus durs (par ex. des vidéos associant islam et terrorisme, puis des contenus ouvertement racistes ou conspirationnistes). Des enquêtes journalistiques internationales (telles que celle du Wall Street Journal en 2018) ont démontré comment YouTube pouvait entraîner dans un “piège à clics” radicalisant, en recommandant toujours la vidéo suivante la plus susceptible de choquer ou d’émouvoir, donc souvent plus extrême que la précédente. Bien que YouTube ait depuis ajusté son algorithme pour freiner la mise en avant de contenus complotistes ou haineux, des biais persistent : une étude universitaire de 2022 signalait encore un “biais à droite” du référencement de YouTube, c’est-à-dire une propension à privilégier les points de vue conservateurs ou ultraconservateurs dans les suggestions.

Facebook, de son côté, a été critiqué pour son algorithme du News Feed (fil d’actualité) qui valorise les posts suscitant de fortes réactions émotionnelles. Or, les contenus haineux envers un groupe donné – par exemple une image incendiaire accusant les musulmans d’envahir l’Europe – provoquent énormément de commentaires outrés, de partages indignés ou approbateurs, et de réactions emoji. Ce fort engagement signale à l’algorithme que la publication “intéresse” les utilisateurs, le conduisant à la diffuser plus largement. Facebook a mené des expérimentations internes (les Facebook Files révélés en 2021) montrant que ses algorithmes tendent spontanément à polariser le débat et que des ajustements étaient nécessaires pour ne pas mettre en avant systématiquement les contenus les plus extrêmes. Malgré cela, sur des sujets comme l’islam, de fausses informations et propos islamophobes se retrouvent régulièrement propulsés en tendance sur Facebook, via le mécanisme de viralité algorithmique. Un exemple : durant la crise migratoire de 2015, des publications affirmant que « les migrants musulmans commettent massivement des agressions en Europe » ont été partagées des centaines de milliers de fois, alimentées par l’algorithme dans les flux de personnes n’ayant initialement pas d’accointance avec ces sources, mais qui les voyaient mises en avant car beaucoup de leurs contacts y réagissaient.

Les algorithmes de recommandation de TikTok sont encore peu documentés publiquement, mais on sait qu’ils sont extrêmement efficaces pour accroître le temps passé sur l’application. TikTok peut ainsi facilement pousser des contenus polarisants dans le fil Pour Toi d’un utilisateur dont l’historique montre un intérêt pour des thèmes identitaires. Un internaute qui regarde plusieurs vidéos critiquant l’islam ou se moquant de pratiques religieuses verra vite son fil saturé de contenus analogues. L’effet de chambre d’écho s’en trouve renforcé par l’automatisation : l’utilisateur n’a même plus besoin de chercher ou de suivre des comptes particuliers, l’algorithme lui “sert” spontanément une diète médiatique orientée, pouvant basculer vers la radicalité.

Les algorithmes contribuent indirectement à diffuser de la haine par leur logique de rendement. La polarisation du contenu – dont l’islamophobie fait partie – est souvent un produit dérivé de l’optimisation de l’engagement. Ce constat soulève des enjeux de responsabilité : les plateformes doivent-elles ajuster leurs algorithmes pour éviter de mettre en avant des contenus polarisants ou haineux ? Depuis peu, certaines tentatives de régulation poussent en ce sens (voir plus loin), mais dans les faits, la mécanique algorithmique demeure un puissant accélérateur de la diffusion de discours islamophobes, en particulier auprès d’utilisateurs vulnérables à ces idées (par manque d’exposition à d’autres points de vue ou par préjugés préexistants).

Cas concrets de campagnes de haine en ligne ou polémiques ciblant des musulmans

Plusieurs affaires médiatisées ces dernières années illustrent la convergence néfaste entre médias et réseaux sociaux dans la propagation de l’islamophobie. En voici quelques-unes parmi les plus marquantes :

L’affaire du « Burkini » : En mars 2016, la chaîne britannique Marks & Spencer lance un modèle de burkini qui suscite immédiatement de nombreuses réactions dans la presse française, celle-ci accusant notamment l’Iran de vouloir propager en France des vêtements « islamistes ». La ministre (socialiste) des Droits des femmes, Laurence Rossignol, condamne « l’irresponsabilité » de la marque, accusée de promouvoir « l’enfermement du corps des femmes ». L’affaire est également reprise par les élus de droite qui interdisent le costume dans leurs municipalité, en particulier sur la Côte d’Azur. En réalité, ce costume de bain couvrant le corps et la tête, comme les équipements de plongée, est l’invention d’une styliste australienne d’origine libanaise Aheda Zanetti. Ce qui n’empêche pas le magazine Marianne, en juillet 2017, de propager une information, reprise par des médias français, d’une « baignade républicaine géante » en Algérie, au cours de laquelle les algériennes, en réaction au port du burkini, auraient invité les femmes à porter le bikini sur les plages. Une initiative que l’ensemble des medias français avait invité à soutenir, avant que l’on découvre qu’il s’agissait d’une « fake news ». Comme dans les cas similaires, un démenti n’est pas publié ou s’il l’est, il ne bénéficie pas de la même mise en avant que la fausse nouvelle, et par conséquent du même impact.

Le “hijab de running” de Decathlon (2019) : En février 2019, l’enseigne de sport Decathlon annonce la commercialisation en France d’un hijab sportif pour les coureuses musulmanes. Immédiatement, une violente polémique éclate sur les réseaux sociaux et dans le débat public. Des personnalités politiques de tous bords s’indignent publiquement, et sur Twitter des appels au boycott, voire des menaces envers Decathlon, se multiplient. La chaîne de magasins reçoit des milliers appels et messages d’insultes en quelques heures. Face à ce déferlement de haine inédit, Decathlon décide de suspendre la vente du produit. Cet épisode a mis en lumière une islamophobie “décomplexée” : même l’idée de proposer un vêtement sportif adapté aux femmes voilées a été attaquée comme si elle constituait un scandale national. Sur Internet, nombre de messages assimilaient ce hijab à un “enjeu civilisationnel”, certains allant jusqu’à accuser Decathlon de “soumission à l’islamisme”, montrant comment une simple offre commerciale peut déclencher une campagne de haine en ligne dès lors qu’elle touche à la visibilité musulmane.

Le hashtag #StopIslam (2016) : Évoqué plus haut, #StopIslam a surgi dans le sillage tragique des attentats de Bruxelles. Des milliers de tweets ont utilisé ce mot-dièse en l’espace de quelques heures pour exprimer une colère brute dirigée contre l’ensemble de la religion musulmane. Bien qu’une contre-polémique ait cherché à condamner ce dérapage, l’ampleur du hashtag a démontré que sur Twitter, un slogan islamophobe pouvait accéder au rang de “message du moment” en France. D’autres hashtags similaires sont apparus à diverses occasions (#IslamDehors, #DehorsLesMusulmans…), souvent alimentés par des comptes d’extrême droite et par des faux profils (bots) cherchant à amplifier artificiellement la tendance. Ces « cyber-raz-de-marée » montrent la facilité avec laquelle la haine peut devenir “virale”.

La polémique Mennel de The Voice (2018) : Mennel Ibtissem, 22 ans, émeut les téléspectateurs avec son audition dans The Voice en chantant voilée une chanson en arabe et en anglais. Mais très vite, ses réseaux sociaux sont fouillés par des internautes malveillants ; deux de ses anciens posts, où elle relayait en 2016 des thèses conspirationnistes après des attentats, sont exhumés. Aussitôt, certains médias et acteurs politiques s’emparent de l’affaire, et sur les réseaux sociaux la jeune femme est la cible d’un flot d’attaques. Son voile (en réalité, un simple turban) et ses origines deviennent pour ses détracteurs la “preuve” qu’elle n’était pas digne de confiance. Trahie par une partie de l’opinion, Mennel ne peut rien faire contre son éviction de l’émission le 8 février 2018 de quitter l’émission. Or Mennel Ibtissem n’est pas musulmane pratiquante, et son turban était simplement une coiffe traditionnelle de son pays d’origine. L’affaire Mennel a durablement marqué les esprits comme un cas de cyber-harcèlement islamophobe ayant débordé dans la sphère médiatique, coûtant cher à la cible désignée.

Les propos de Zemmour à la “Convention de la droite” (2019) : Lors d’un rassemblement politique diffusé en direct sur LCI en septembre 2019, Éric Zemmour tient un discours violent où il qualifie notamment les musulmans de « colonisateurs » et l’islam de « civilisation de pillards ». Ses tirades extrêmes, prononcées devant un parterre d’ultra-conservateurs, suscitent l’indignation. Sur les réseaux sociaux, deux camps se font face : les partisans de Zemmour qui relayent massivement ses phrases choc en le félicitant de « dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas », et ses opposants qui dénoncent une apologie du racisme. L’événement illustre comment les frontières entre événement médiatique, politique et engouement en ligne s’effacent : en quelques heures, les extraits vidéo de Zemmour deviennent viraux sur Twitter et Facebook, amplifiant la portée de ses idées islamophobes. Une enquête sera ouverte pour provocation à la haine, mais en attendant, le mal est fait : le discours de stigmatisation s’est propagé bien au-delà du cercle initial des auditeurs présents, grâce à l’amplification numérique.

La dissolution du CCIF (2020) : Comme évoqué plus haut, la principale association de lutte contre l’islamophobie en France a été dissoute après une intense campagne de dénigrement où réseaux sociaux et plateaux TV ont joué de concert pour la présenter comme une officine islamiste. À la suite de l’attentat contre Samuel Paty, le gouvernement a inscrit le CCIF sur la liste noire des entités à dissoudre, le ministre de l’Intérieur , Gérald Darmanin, qualifiant l’association « d’ennemie de la République » sur Twitter. Malgré l’absence de preuves d’illégalité dans ses activités (ce que la procédure judiciaire confirmera ultérieurement ), le CCIF n’a pu résister au torrent d’accusations publiques, largement alimentées par des militants laïcistes sur Internet. Il s’est auto-dissous en novembre 2020 avant même la dissolution administrative. Ce cas est emblématique d’un enjeu de société renversé : une structure censée défendre les victimes de discrimination a été elle-même clouée au pilori et fermée, dans un contexte de panique morale où toute critique a été étouffée par la vague islamophobe ambiante.

D’autres exemples pourraient être cités (le détournement malveillant de photos de femmes voilées sur Instagram, les fausses rumeurs virales d’“accommodements déraisonnables” dans des écoles, etc.).

L’impact sur les musulmans de France

L’impact de la diffusion de discours islamophobes dans les médias et en ligne sur les communautés musulmanes de France est profond et multiforme. Il se manifeste tant sur le plan psychologique et identitaire que par des conséquences concrètes en termes de sécurité et de participation à la vie sociale.

Tout d’abord, ce climat de soupçon permanent envers les musulmans pèse sur leur bien-être quotidien. De nombreux témoignages font état d’un sentiment d’injustice, de peur et d’exclusion ressenti par des citoyens musulmans ordinaires. L’omniprésence d’images négatives les visant peut engendrer un véritable « trauma des médias » : certains expliquent ne plus pouvoir regarder les journaux télévisés ou écouter la radio sans angoisse, de peur d’y entendre encore des propos stigmatisants. Ce phénomène d’évitement des médias a été observé lors d’entretiens : des familles musulmanes disent protéger leurs enfants en éteignant la télé quand des débats hostiles surviennent, pour ne pas qu’ils intériorisent une vision dévalorisée d’eux-mêmes. À la longue, cette situation peut conduire à une forme d’auto-censure ou de retrait : on cache ses signes religieux, on parle moins de sa foi en public, on hésite à s’afficher comme musulman pour « avoir la paix ».

Sur le plan social, la stigmatisation constante alimente un repli identitaire chez certains. Quand une partie de la société vous renvoie une image négative de votre religion ou culture, il devient tentant de se réfugier dans la communauté où l’on se sent compris et respecté. Des sociologues ont documenté ce mécanisme : face à l’islamophobie ambiante, une partie de la jeunesse musulmane renforce son attachement identitaire en réaction, parfois de manière saine (fierté de qui elle est, solidarité communautaire), mais parfois aussi en développant de la défiance envers la société globale qui la rejette. Cela peut constituer un terreau pour d’autres tensions (générationnelles, religieuses) si le sentiment d’exclusion perdure.

Les effets se font sentir également en termes de libertés individuelles. Par exemple, des femmes musulmanes renoncent à porter le voile ou à d’autres pratiques par crainte des réactions. Une enquête de la CNCDH rapporte le témoignage de jeunes femmes qui ont abandonné la pratique de leur sport favori parce qu’elles n’étaient plus autorisées à y participer voilées ou parce qu’elles craignaient d’être insultées. Ce retrait forcé a eu pour elles des conséquences néfastes : isolement social, perte de confiance en soi, et même problèmes de santé (prise de poids, dépression) dus à l’arrêt d’activités physiques. Dans le monde de l’entreprise, des salariées musulmanes voilées racontent éviter les déjeuners d’équipe ou les discussions informelles de peur d’être sujettes à des remarques désobligeantes ou à des questions intrusives sur l’islam. L’intériorisation du stigmate conduit ainsi à limiter sa propre liberté, par souci de ne pas s’exposer à la vindicte.

Plus gravement, les discours de haine contribuent à des passages à l’acte violents. Chaque poussée d’islamophobie verbale a son corollaire d’agressions anti-musulmanes. En France, les statistiques officielles recensent chaque année plusieurs centaines d’actes antimusulmans (dégradations de lieux de culte, insultes, violences physiques). En 2023, malgré une légère baisse numérique des faits signalés (173 actes contre 242 en 2022), les autorités reconnaissent que ces chiffres sont très en deçà de la réalité à cause de la sous-déclaration et de la difficulté à qualifier pénalement certains faits. Des agressions visant des personnes supposées musulmanes – par exemple des femmes voilées rouées de coups dans la rue ou un jeune homme poignardé à la sortie d’une mosquée – ont été recensées. En octobre 2019, un individu de 84 ans, imprégné d’idéologie xénophobe (et ex-candidat d’extrême droite), s’est introduit dans la mosquée de Bayonne a ouvert le feu sur des fidèles et incendié le lieu, blessant grièvement deux personnes. Cette année, en 2025, un jeune homme a été assassiné alors qu’il priait dans une mosquée du Gard. Ce type de passage à l’acte extrême est heureusement rare, mais il est souvent précédé d’un parcours radicalisé dans des sphères virtuelles où la haine anti-musulmane est encouragée.

Les communautés musulmanes témoignent aussi d’un sentiment accru d’insécurité et d’inquiétude pour l’avenir. Des mères voilées disent avoir peur d’accompagner leurs enfants à l’école de crainte d’être prises à partie par un parent d’élève islamophobe. Des étudiants musulmans rapportent hésiter à s’inscrire dans certaines filières ou à s’exprimer en classe sur des sujets de société, par peur d’être jugés d’emblée “partiaux”. Ce climat anxiogène mène certains jusqu’à envisager l’émigration : un ouvrage récent intitulé La France, tu l’aimes mais tu la quittes (2024) compile des témoignages de Français musulmans hautement diplômés ayant choisi de partir s’installer à l’étranger, écœurés par l’atmosphère de rejet et les entraves rencontrées dans leur carrière en raison de leur identité. Bien sûr, cela reste marginal au regard des millions de musulmans attachés à la France, mais c’est un signal alarmant d’une perte de confiance envers la promesse républicaine d’égalité.

Enfin, l’impact se mesure en termes de perception publique générale : à force de messages inquiétants sur l’islam, l’opinion française s’est durcie. Les sondages montrent régulièrement qu’une majorité de Français a une image négative de l’islam. Par exemple, une enquête de 2019 indiquait que 61% des sondés considéraient que « l’islam est incompatible avec les valeurs de la société française ». Inversement, du côté des citoyens musulmans, 78% jugent que la laïcité telle qu’appliquée aujourd’hui les discrimine et sert de prétexte à l’islamophobie. Ce fossé perceptif creusé par des années de discours polarisants représente un défi pour la cohésion nationale.

En somme, les discours islamophobes médiatiques et numériques ont des répercussions délétères très concrètes : souffrance psychologique, autocensure, insécurité, fragmentations au sein de la population, et parfois départs forcés. Ils minent la promesse d’égalité et d’inclusion, et alimentent un cercle vicieux où chaque partie se méfie de l’autre. Il est donc crucial de prendre la mesure de ces impacts afin d’y remédier, via des actions de sensibilisation et de régulation.

Face à la montée de la haine antimusulmans dans l’espace public, plusieurs types de réactions et de régulations ont été mis en œuvre en France ces dernières années : sur le terrain juridique, dans le champ politique, par des initiatives citoyennes et du côté des plateformes numériques elles-mêmes. Le chemin est cependant semé d’embûches, entre protection de la liberté d’expression et nécessité de lutter contre les discours de haine.

Du point de vue légal, la France dispose déjà d’un arsenal réprimant les propos racistes ou discriminatoires (loi de 1881 sur la presse, articles du code pénal punissant l’incitation à la haine raciale ou religieuse). Ces lois ont permis de condamner des personnalités pour islamophobie flagrante (Zemmour en 2018, le maire de Wissous Richard Trinquier en 2015 pour avoir interdit l’accès d’une femme voilée à un équipement public, etc.). Cependant, leur mise en œuvre est jugée insuffisante face à l’ampleur du phénomène. Le gendarme de l’audiovisuel, l’ARCOM (ex-CSA), a adressé des mises en demeure à des chaînes comme CNews suite à des propos anti-musulmans tenus à l’antenne, et peut infliger des amendes. Mais ces sanctions, peu fréquentes, n’empêchent pas la récurrence quasi quotidienne de dérapages ciblant les musulmans sur certaines antennes.

Pour l’univers en ligne, l’identification et la poursuite des infractions sont encore plus complexes. La France a tenté en 2020 de durcir la législation par la loi Avia (du nom de la députée Laetitia Avia) visant à contraindre les plateformes à retirer en 24h tout contenu “manifestement haineux” signalé. Mais le Conseil constitutionnel a censuré l’essentiel de ce texte, y voyant une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression. Depuis, l’effort s’est déplacé au niveau européen : le Digital Services Act (DSA) de l’UE, entré en vigueur fin 2023, impose aux grands réseaux sociaux une obligation de moyens renforcée pour modérer les contenus illicites et réduire les risques systémiques liés à la désinformation et à la haine. La France compte sur ce cadre européen pour obtenir plus de transparence des algorithmes et de diligence de la part de Twitter, Facebook, YouTube, etc., dans la lutte contre les propos racistes et islamophobes en ligne.

Réactions et tentatives de régulation : réponses juridiques, politiques, citoyennes et initiatives des plateformes

Par ailleurs, le débat existe en France sur la pertinence de créer ou non une infraction spécifique d’islamophobie en droit, ou au moins de nommer clairement ce phénomène. Actuellement, on parle juridiquement d’“actes antimusulmans” ou de “haine en raison de l’appartenance à une religion”, ce qui dilue la singularité de l’islamophobie. Des parlementaires ont suggéré de reconnaître l’islamophobie comme catégorie à part, à l’instar de l’antisémitisme, afin d’envoyer un signal fort. Toutefois, le gouvernement s’y refuse, arguant de l’universalité des lois antiracistes existantes et craignant de froisser le principe d’égalité entre cultes, bien que la loi Gayssot de 1990 ait entériné une spécificité de l’antisémitisme par rapport aux autres formes de racisme. Le mot “islamophobie” lui-même reste sujet à controverses dans le débat public français, certains prétendant qu’il aurait été instrumentalisé par les islamistes pour museler la critique de la religion. Cette querelle sémantique a longtemps freiné les politiques publiques ciblées. La Délégation Interministérielle à la Lutte contre le Racisme, l’Antisémitisme et la Haine anti-LGBT (DILCRAH) aborde bien la question, mais souvent de manière englobante. Ce n’est qu’en 2024 que le gouvernement a promis un plan plus spécifique contre la haine antimusulmans, conscient de l’urgence après le constat alarmant de la CNCDH sur l’“islamophobie d’ambiance”.

Politiquement, quelques figures ont pris la parole pour dénoncer la banalisation de l’islamophobie. Jean-Luc Mélenchon, chef de file de La France Insoumise, intervient presque quotidiennement sur les antennes et les réseaux sociaux pour condamner l’islamophobie française. Mais aussi des porte-paroles de la droite, comme Patrick Buisson, pourtant intitiateur du débat sur l’identité nationale, qui en 2021, mettait en garde sa famille politique contre sa dérive islamophobe. Ou encore l’avocat et chroniqueur conservateur Charles Consigny qui dénonçait en 2019 « la surenchère médiatique qui favorise les discours islamophobes », pointant du doigt une course à l’audimat dangereuse. Néanmoins, le paysage politique est divisé : une partie de la classe politique instrumentalise au contraire ces peurs pour proposer des mesures d’exception (lois anti-“séparatisme”, interdiction élargie du voile, etc.), ce qui peut légitimer aux yeux du public la suspicion envers les musulmans. Ainsi, chaque avancée dans la condamnation de l’islamophobie (par exemple le discours d’Emmanuel Macron aux Mureaux en 2020 appelant à ne pas confondre islam et islamisme) est souvent neutralisée par d’autres déclarations ou projets perçus comme stigmatisants, comme la volonté de certains d’interdire le voile à l’université, un temps abandonnée, mais que le ministre de l’intérieur Bruno Retailleau souhaite de nouveau à mettre à l’ordre du jour. Le champ politique français oscille entre régulation et surenchère, reflétant des clivages profonds sur la place de l’islam en France.

Du côté des initiatives citoyennes et associatives, on observe heureusement une mobilisation. Des associations historiques comme SOS Racisme ou la LICRA engagent régulièrement des actions en justice contre des auteurs de propos haineux anti-musulmans et mènent des campagnes de sensibilisation (affichages, tribunes) pour rappeler que la « haine anti-musulmans tue, et chacun de ceux qui y contribuent en est coupable ». Des collectifs de jeunes musulmans ont vu le jour pour occuper le terrain médiatique et contrer les préjugés : par exemple, l’initiative “Tous musulmans” lançait des hashtags positifs où des Français de tous horizons affichaient leur solidarité avec leurs compatriotes musulmans après des actes islamophobes. En novembre 2019, une “Marche contre l’islamophobie” à Paris a réuni plus de 10 000 manifestants (militants antiracistes, élus de gauche, citoyens musulmans et non musulmans) scandant « Vivre ensemble, c’est urgent », pour protester contre la recrudescence des agressions et discriminations. Si cet élan a été critiqué par certains qui y voyaient une récupération communautariste, il a néanmoins marqué une solidarité citoyenne visible.

Sur Internet même, face aux torrents de haine, des contre-discours s’organisent. Des internautes engagés pratiquent ce qu’on appelle le “counter-speech”, c’est-à-dire qu’ils répondent aux messages islamophobes par de l’information, de l’humour ou des témoignages, afin de déconstruire les rumeurs et caricatures. Par exemple, lors de #StopIslam, beaucoup ont tweeté des photos de musulmans patriotes (militaires, médecins…) avec le hashtag #LoveIslam pour noyer le mot clé haineux sous des messages positifs. Des plateformes collaboratives comme PHAROS, le portail gouvernemental de signalement, permettent aux citoyens de rapporter les contenus illicites (plusieurs milliers de signalements pour racisme anti-musulman sont effectués chaque année, menant à des enquêtes).

Edwy Plenel, directeur du magazine online Mediapart, intervient avec force sur les antennes pour condamner les propos et attitudes xenophobes, lesquels sont également régulièrement traités sur la chaîne web du journal. Le media en ligne Brut, fondé par l’ancien producteur su « Grand Journal » sur Canal+, Renaud Le Van Kim, consacre également de nombreuses éditions à la lutte contre l’islamophobie.

Quant aux grandes entreprises du numérique, elles ont dû progressivement réagir aux critiques. Twitter, Facebook, YouTube et consorts affichent maintenant des politiques de modération plus strictes sur le papier à l’égard des discours de haine. Elles communiquent régulièrement sur le nombre de contenus haineux supprimés. Facebook a développé des outils d’IA pour détecter automatiquement les insultes et attaques contre des groupes religieux. YouTube a renforcé ses règles en 2019 en interdisant les vidéos prônant la supériorité d’un groupe (ce qui inclut les vidéos anti-musulmans virulentes). Twitter (avant son rachat par Elon Musk) avait banni certaines personnalités ou groupes ouvertement islamophobes (par exemple des groupuscules néonazis diffusant de la propagande anti-musulmane). Cependant, le décalage entre les promesses et la réalité reste important : il suffit de naviguer en ligne pour constater que beaucoup de contenus islamophobes passent à travers les mailles. Les associations pointent un manque de modérateurs francophones et une application inégale des règles. Notons qu’avec l’arrivée d’Elon Musk à la tête de Twitter fin 2022, la politique de modération de cette plateforme s’est encore assouplie, suscitant l’inquiétude de l’UE et d’organisations antiracistes qui y ont constaté une recrudescence de la haine non modérée. En 2023, la Commission européenne a même mis Twitter/X en demeure de mieux lutter contre les contenus illicites sous peine de sanctions via le DSA, après avoir relevé une flambée de propos antisémites et islamophobes sur le réseau en lien avec l’actualité internationale.

Enfin, il faut mentionner l’approche éducative et de sensibilisation. Des programmes d’éducation aux médias et à l’information (EMI) incluent désormais la problématique des discriminations en ligne : on apprend aux collégiens et lycéens à repérer les discours de haine, à y répondre intelligemment ou à les signaler. Des campagnes publicitaires du gouvernement (“#TousUnisContrelaHaine” par exemple) ont cherché à toucher le grand public par des messages de tolérance diffusés à la télévision ou sur Internet.

Malgré toutes ces initiatives, le phénomène reste difficile à endiguer. Le rapport 2022 de la CNCDH reconnaissait « l’insuffisance du cadre actuel pour empêcher la diffusion quasi quotidienne de propos visant les musulmans sur certaines chaînes », et plus largement les « zones grises » du discours de haine qui échappent à la loi. Les rapporteurs préconisaient d’accentuer la formation (des enseignants, des fonctionnaires, des journalistes) à la lutte contre les préjugés islamophobes et de financer davantage la recherche sur ces phénomènes pour mieux les contrer.

En résumé, la riposte s’organise mais doit surmonter de nombreux obstacles : complexité juridique, frilosité politique, réactivité limitée des géants du web, et parfois manque de consensus dans la société sur la légitimité même de lutter spécifiquement contre l’islamophobie. Néanmoins, la prise de conscience progresse, et la France s’inscrit dans un mouvement plus large, international, pour réguler les excès des nouveaux médias tout en préservant les libertés fondamentales.

Perspectives internationales : convergences et divergences avec le Royaume-Uni, les États-Unis et l’Allemagne

Le phénomène d’islamophobie médiatique et numérique n’est pas propre à la France. D’autres démocraties occidentales y sont confrontées, avec des contextes et des réactions parfois différents. Un regard comparatif sur le Royaume-Uni, les États-Unis et l’Allemagne permet de dégager à la fois des convergences (tendances communes) et des divergences liées aux spécificités nationales.

Royaume-Uni : Le Royaume-Uni connaît une forte présence de discours anti-musulmans dans l’espace public, en particulier depuis les attentats de Londres (2005) et plus encore avec la montée de mouvements populistes post-2010. Les tabloïds britanniques ont longtemps été critiqués pour leurs titres à sensation stigmatisant les musulmans (par exemple des unes amalgamant immigration et menace terroriste). Sur les réseaux sociaux britanniques, on retrouve les mêmes dynamiques qu’en France : hashtags islamophobes après les attentats, rumeurs sur les “no-go zones” islamiques, etc. Une organisation dédiée, Tell MAMA UK, recense les incidents antimusulmans. Ses derniers rapports dressent un constat alarmant : « Maintenant c’est le moment le plus dangereux pour être musulman au Royaume-Uni », a averti sa directrice en 2025 . Les chiffres de 2024 font état d’une augmentation de 73% des agressions islamophobes physiques par rapport à l’année précédente. Cette hausse sans précédent est attribuée à la normalisation de la rhétorique anti-musulmane dans le discours politique britannique récent et à la diffusion de théories d’extrême droite comme le “Grand Remplacement” sur les réseaux sociaux. En effet, même au sein du Parti conservateur, des débordements ont eu lieu (ex-PM Boris Johnson comparant les femmes en niqab à des “boîtes aux lettres”, déclenchant une vague de commentaires haineux en ligne). Les extrémistes de droite britanniques utilisent activement Internet pour se coordonner : ils échangent des conseils pour cibler les communautés musulmanes, attaquer des mosquées en évitant la police, et certains offrent même des incitations financières pour commettre des attaques. Sur le plan réglementaire, le Royaume-Uni a récemment adopté l’Online Safety Bill (2023) qui, à l’instar du DSA européen, oblige les plateformes à retirer les contenus illégaux et à évaluer les risques de leurs algorithmes. Par ailleurs, les pouvoirs publics britanniques ont débattu d’adopter une définition officielle de l’islamophobie (proposée par un groupe parlementaire en 2018 : « une forme de racisme ciblant les expressions musulmanes ou perçues comme telles »), mais ce projet n’a pas encore abouti, reflétant là aussi des sensibilités divergentes sur la question. À noter une différence sociétale : le Royaume-Uni compte de nombreux médias et figures publiques musulmanes (le maire de Londres Sadiq Khan, des présentateurs TV, etc.), ce qui offre des contrepoids dans le discours public, même si ces personnalités subissent aussi un harcèlement en ligne disproportionné (Khan étant l’élu le plus ciblé par des messages de haine, au même titre que d’autres responsables musulmans) .

États-Unis : Aux États-Unis, l’islamophobie a connu une hausse brutale après le 11 septembre 2001, puis de nouveaux pics durant la décennie 2010 (notamment lors de la présidence de Donald Trump). Le paysage médiatique américain est très polarisé : des chaînes conservatrices comme Fox News ont régulièrement associé islam et menace, tandis que d’autres médias ont plutôt défendu les communautés musulmanes. Sur Internet, l’alt-right américaine a largement diffusé des thèses anti-musulmanes, surtout durant la campagne de Trump en 2015-2016. Trump lui-même a contribué à cette libération de la parole islamophobe en déclarant publiquement « Je pense que l’Islam nous hait » et en suggérant d’établir un registre des musulmans américains. Une de ses premières mesures fut d’instaurer le Muslim Ban (janvier 2017), interdisant l’entrée aux ressortissants de plusieurs pays majoritairement musulmans, décision très médiatisée, qui a suscité un intense débat sur les réseaux sociaux (avec beaucoup de soutien dans la droite populiste en ligne). Sur les forums et plateformes américaines (4chan, Gab, Parler…), on observe un niveau de haine extrêmement élevé, protégé par le Premier Amendement sur la liberté d’expression. Des conspirations comme celle de “Eurabia” (fantasme d’une Europe envahie par les Arabes) ou des fake news (par exemple prétendre que telle ville impose la charia) circulent sans filtre. Cette radicalisation en ligne a eu des conséquences tragiques : l’attentat de Christchurch en Nouvelle-Zélande (2019), bien que survenu à l’autre bout du monde, a été commis par un extrémiste se réclamant de thèses anti-musulmanes puisées sur Internet (il a diffusé en direct son attaque sur Facebook Live). Aux États-Unis même, des attentats visant des musulmans ont eu lieu (la fusillade de Chapel Hill en 2015 où trois étudiants musulmans ont été tués par un militant anti-religions, l’attaque contre une mosquée du Minnesota en 2017, etc.). La réponse américaine repose principalement sur la société civile : des organisations comme le Council on American-Islamic Relations (CAIR) ou la Southern Poverty Law Center surveillent et dénoncent les groupes haineux, mais l’État fédéral intervient peu dans la régulation des discours (contrairement à l’Europe, il n’y a pas de loi contre les propos haineux en tant que tels, la liberté d’expression étant primordiale). Toutefois, sous la pression du public et des employés, les grandes plateformes américaines ont banni en 2021 des figures comme Donald Trump (après les émeutes du Capitole) et certains propagateurs de fake news violentes. L’administration Biden a aussi nommé en 2022 une première conseillère à la lutte contre l’islamophobie au Département d’État, signe d’une reconnaissance du problème. Une particularité américaine est aussi la large contre-narrative dans la pop culture : des séries télévisées, films, stand-up comedies produits ces dernières années tentent de briser les stéréotypes sur les musulmans (par exemple la série “Ramy” sur Hulu, créée par un auteur musulman, ou la présence d’une super-héroïne musulmane Ms. Marvel dans l’univers Marvel). Cela n’empêche pas qu’en 2025, un sondage montrait encore qu’une part notable d’Américains a une opinion défavorable de l’islam, souvent nourrie par la sphère conservatrice médiatique et Internet.

Allemagne : En Allemagne, l’islamophobie s’est cristallisée notamment autour de la crise migratoire de 2015-2016, quand le pays a accueilli plus d’un million de réfugiés majoritairement musulmans. Cela a provoqué un backlash d’une partie de la population et contribué à la montée du parti d’extrême droite AfD (Alternative für Deutschland), qui a fait de l’opposition à “l’islamisation” un de ses thèmes centraux. Les réseaux sociaux ont servi d’outils de mobilisation pour des mouvements comme Pegida (Patriotes européens contre l’islamisation de l’Occident) qui organisait des marches à Dresde en 2014-2015 largement coordonnées via Facebook. La fachosphère allemande est très active en ligne, diffusant des infox (fake news) sur les migrants criminels, des images chocs de crimes présentés (souvent à tort) comme commis par des musulmans, etc. Toutefois, l’Allemagne a réagi plus fermement sur le plan législatif : depuis 2018 est en vigueur la loi NetzDG qui oblige les plateformes à retirer en 24h tout contenu haineux manifeste, sous peine de fortes amendes. Ce dispositif a conduit Facebook, Twitter et YouTube à recruter beaucoup de modérateurs germanophones et à supprimer des milliers de contenus (les plateformes publient des rapports de conformité NetzDG). Néanmoins, cela n’empêche pas l’existence d’une sphère parallèle sur Telegram ou des sites alternatifs où les messages islamophobes prolifèrent sans entrave. Sur le plan médiatique traditionnel, l’Allemagne a un paysage relativement pluraliste : si le Bild (grand tabloïd) a pu avoir des titres polémiques, la plupart des grands médias restent mesurés. En revanche, des personnalités publiques comme Thilo Sarrazin (ex-banquier et auteur d’un livre controversé “L’Allemagne disparaît”) ont popularisé dans le débat l’idée que les musulmans menacent l’identité du pays, un discours repris ensuite par AfD. Les conséquences concrètes en Allemagne ont été dramatiques dans certains cas : en 2019, un attentat contre une synagogue à Halle par un extrémiste de droite a failli tourner au massacre d’une mosquée voisine (le terroriste, se réclamant des forums en ligne antisémites et islamophobes, a finalement tué deux personnes dans la rue). En 2020, un terroriste xénophobe a assassiné 9 personnes d’origine immigrée (principalement des musulmans) à Hanau après avoir exposé son manifeste en ligne. Ces événements ont entraîné en Allemagne une prise de conscience du lien entre haine en ligne et violence réelle. Les autorités, jusqu’au plus haut niveau, ont multiplié les mises en garde : par exemple en décembre 2024, le vice-chancelier Robert Habeck a publiquement exhorté les citoyens à se méfier des “propagandistes sur Internet” distillant la haine des musulmans, suite à une attaque sur un marché de Noël commise par un individu islamophobe. Cette déclaration appelle clairement à ne pas se laisser envahir par la haine véhiculée en ligne. En matière de régulation, l’Allemagne envisage d’aller plus loin en imposant l’identification des auteurs de messages haineux et en facilitant les plaintes des victimes. Contrairement à la France, le terme “Islamfeindlichkeit” (hostilité à l’islam) n’est pas contesté sémantiquement et est couramment employé dans les documents officiels et médias, ce qui peut aider à nommer le problème sans détour.

Dans tous ces pays, on retrouve donc une utilisation des réseaux sociaux par l’extrême droite pour amplifier l’islamophobie, une corrélation entre l’actualité (attentats, crises) et les pics de discours haineux, une difficulté à modérer l’espace en ligne malgré des efforts récents, et des impacts comparables sur les communautés musulmanes (peur, repli, augmentation des actes haineux). La théorie du complot du “Grand Remplacement”, née en France, a voyagé et s’est enracinée dans les milieux ultras de ces différents pays, comme en témoignent les cas du Royaume-Uni et d’Allemagne où elle est reprise pour dramatiser l’idée de “submersion” par l’islam. Par ailleurs, on observe une solidarité internationale des mouvements anti-musulmans : les figures de proue s’inspirent mutuellement, partagent les contenus (par exemple l’Américaine Pamela Geller, l’Anglais Tommy Robinson, le Français Renaud Camus, etc., se citent et relaient des arguments communs sur la toile).

On note en revanche des divergences dans le traitement de l’islamophobie médiatique dans ces différents pays. Elles tiennent beaucoup aux contextes juridiques et culturels. Sur le plan légal, l’Europe continentale (France, Allemagne) a des lois anti-haine fortes et n’hésite pas à sanctionner des propos islamophobes (prison avec sursis, amendes, comme en France où plusieurs personnes sont condamnées chaque année). Au Royaume-Uni et plus encore aux États-Unis, la liberté d’expression est plus absolue, ce qui rend plus difficile d’obtenir une condamnation juste pour des mots. Sur le plan politique, la France a la particularité d’une laïcité stricte érigée en valeur centrale, ce qui donne un vernis “républicain” à certains discours hostiles au visible religieux (le débat sur le voile est moins présent tel quel en Allemagne ou aux USA, par exemple). À l’inverse, les États-Unis valorisent la liberté religieuse et la diversité culturelle, ce qui fait que l’islamophobie y est plutôt véhiculée par des franges extrémistes, sans relais dans la loi (le “Muslim Ban” était une exception conjoncturelle sous Trump). Le contexte historique joue aussi : l’Allemagne, marquée par la Shoah, est très vigilante contre les démons du racisme, ce qui la pousse à être plus proactive en matière de lois (NetzDG) et plus prompte à condamner moralement l’islamophobie. Le Royaume-Uni, avec son passé colonial en pays musulmans et la présence ancienne de communautés indo-pakistanaises, a développé des politiques d’intégration multiculturelle qui ont leurs forces (visibilité des minorités dans les institutions) et leurs faiblesses (communautarisme, tensions locales). Enfin, la démographie diffère : la proportion de musulmans est d’environ 8% en France, 6% en Allemagne, 5% au Royaume-Uni, et seulement ~1% aux États-Unis – ce qui influence la manière dont la majorité perçoit la “menace” (aux USA, l’islamophobie se mélange beaucoup avec le racisme anti-arabe ou anti-sud-asiatique, et se focalise sur la sécurité nationale plus que sur l’identité culturelle).

Un défi français

L’analyse de l’islamophobie dans les médias et les espaces numériques en France met en lumière un enjeu complexe et urgent. D’un côté, les médias traditionnels – influencés par la quête d’audience et certains biais idéologiques – ont trop souvent présenté une image monolithique et négative de l’islam, contribuant à banaliser les préjugés anti-musulmans dans l’opinion. De l’autre, les réseaux sociaux ont démultiplié la portée et la viralité des discours haineux, créant un écosystème où l’islamophobie peut s’exprimer bruyamment, parfois impunément, avec des conséquences bien réelles sur la vie de nos concitoyens musulmans. Les exemples récents – qu’il s’agisse d’une campagne de cyber-harcèlement, d’une polémique politico-médiatique ou d’un passage à l’acte violent – rappellent que les mots et images diffusés façonnent des comportements et peuvent attiser des haines meurtrières.

Cependant, des prises de conscience ont lieu et des efforts se multiplient pour inverser la tendance. La société civile, une partie du monde politique, ainsi que des instances indépendantes comme la CNCDH, sonnent l’alarme et proposent des pistes : améliorer la représentation des musulmans dans les médias, former les journalistes aux enjeux religieux pour sortir des angles anxiogènes, responsabiliser les plateformes en ligne grâce à des régulations adaptées, encourager la contre-narration positive, et bien sûr appliquer avec rigueur la loi contre les auteurs de propos ou d’actes islamophobes. Il s’agit en somme de débanaliser la haine, de la refouler vers les marges, et de reconstruire un récit commun où l’on puisse débattre d’intégration ou de laïcité sans tomber dans la stigmatisation.

Le défi est de taille, car il touche à des peurs, des ignorances et des instrumentalisations profondément ancrées. Mais la comparaison internationale montre qu’il n’est pas insurmontable : en combinant volonté politique, éducation et vigilance citoyenne, il est possible de contenir l’islamophobie et de retisser du lien social. La France, forte de ses valeurs républicaines, a tout intérêt à montrer qu’elles s’appliquent à tous et protègent chacun, quelle que soit sa religion. Réussir ce pari, c’est non seulement soulager une communauté qui se sent ciblée, mais aussi préserver l’unité nationale face aux divisions que cherchent à créer les extrémismes. Combattre l’islamophobie dans les médias et sur Internet revient à défendre l’idéal d’une société informée, apaisée et fraternelle, un enjeu qui nous concerne tous. Mais en définitive, la solution ne pourra venir que de la « communauté » (si tant est que ce terme ait ici un sens) musulmane elle-même. Les musulmans représentent environ le cinquième de la population française, mais paraissent, pour le moment du moins, impuissants à lutter contre la vague islamophobe qui submerge la France. Leurs divisions peut expliquer leur faiblesse, mais leur manque de conscience et d’éducation politiques y est aussi pour quelque chose. Il n’est pas de pire ennemi que soi-même.

Jean-Michel Brun

Musulmans en France L'actualité des musulmanes et musulmans en France

Musulmans en France L'actualité des musulmanes et musulmans en France