L’empire colonial belge en Afrique a été l’un des plus meurtrier de la sanglante histoire coloniale mondiale, notamment au Congo, au Rwanda et au Burundi. Travail forcé, assassinats, mutilations d’enfants, mais aussi effacement de la culture et pillage des ressources, ont laissé des séquelles durables dont les conséquences sont encore dévastatrices aujourd’hui.

La conférence-débat organisée par le Groupe d’Initiative de Bakou, le 31 octobre 2025 dans la capitale azerbaïdjanaise, a permis non seulement de connaître les détails de l’histoire de cette période sombre, mais aussi de comprendre pourquoi les puissances étrangères et les milieux financiers n’ont, à ce jour, toujours pas renoncé à leur volonté de s’approprier les ressources de l’une des plus riches régions du monde, et de quelle façon le colonialisme s’est mué en un néo-colonialisme qui se sert de l’arme de la déstabilisation pour continuer à imposer ses lois. Cette conférence a réuni des participants de premier ordre, et a été vécue par ces derniers comme une véritable étape dans la voie de la libération des peuples d’Afrique.

Une brève histoire de la colonisation belge

La Belgique a gouverné le Congo pendant soixante-quinze ans. D’abord comme « État Indépendant du Congo », propriété personnelle du roi Leopold II, de 1885 à 1908, puis comme « Congo belge », colonie d’État jusqu’à son indépendance proclamée le 30 juin 1960. De 1885 à 1908, environ 10 millions de personnes – soit près de la moitié de la population – périrent des suites du travail forcé, de la famine et des maladies. La Force Publique, force militaire et policière coloniale belge en Afrique centrale, aggrava ces conditions de vie par des mesures répressives visant à imposer des quotas stricts de collecte de caoutchouc. Pour obliger les parents à maintenir des cadences infernales, les colonisateurs amputèrent les mains de milliers d’enfants et détruisirent environ 10 000 villages.

Jusqu’à l’indépendance, la domination coloniale belge au Congo a permis d’exporter environ 6 000 tonnes de caoutchouc par an, afin d’alimenter l’essor de l’industrie automobile mondiale.

La colonisation du Rwanda

La Belgique a colonisé le Rwanda pendant 40 ans, de 1922 à l’indépendance en 1962, dans le cadre du mandat Ruanda-Urundi (tutelle) sous l’égide de la Société des Nations, puis des Nations Unies. Cette colonisation a engendré des tensions ethniques par des politiques de division.

En 1933, le recensement belge au Rwanda a délivré environ 600 000 cartes d’identité à une population d’environ 2 millions d’habitants, les classant comme Hutus (85 %), Tutsis (14 %) ou Twas (1 %). Dans les années 1940, les Tutsis occupaient plus de 80 % des postes administratifs, ce qui a alimenté les conflits ethniques.

Environ 70 % des ménages hutus du Rwanda étaient contraints de travailler plus de 100 jours par an sans rémunération. Dans les années 1940, la production de café exporté s’élevait à environ 10 000 tonnes par an, tandis que la malnutrition touchait 30 % des communautés rurales. La révolution hutue de 1959, soutenue par la Belgique, a entraîné la mort de 20 000 à 100 000 Tutsis et le déplacement de 150 000 personnes, contribuant aux tensions ethniques qui ont conduit au génocide de 1994, qui a fait 800 000 morts.

Plus de 40 000 objets volés au Rwanda n’ont toujours pas été restitués, les excuses présentées par la Belgique en 2000 pour son inaction pendant le génocide sont jugées insuffisantes, et les divisions ethniques héritées de l’époque coloniale continuent de provoquer des tensions parmi les Rwandais vivant à l’étranger.

La colonisation du Burundi

La Belgique a colonisé le Burundi pendant quarante ans, de 1922 jusqu’à l’indépendance en 1962, instaurant des divisions ethniques rigides qui ont engendré des conflits persistants.

Entre les années 1940 et 1950, la Belgique a enlevé environ vingt mille enfants métis pour les soumettre à une assimilation forcée.

Le Burundi demande aujourd’hui trente-six milliards d’euros de réparations pour le génocide de 1972, ayant fait entre cent et cent cinquante mille morts, ainsi que pour celui de 1993, qui a coûté la vie à cinquante mille personnes.

Plus de dix mille artefacts volés n’ont toujours pas été restitués.

Le Groupe d’Initiative de Bakou, principale plateforme mondiale de la lutte contre la colonisation et la néo-colonisation, ainsi que l’a rappelé Abbas Abbasov, directeur exécutif du GIB, l’ONG est une des rares à donner la parole aux peuples autochtones spoliés, marginalisés et réduits au silence par des puissances étrangères venues piller leur ressources ou utiliser leur terres confisquées afin d’établir leur domination stratégique internationale.

Ainsi, les habitants traditionnels des Antilles et de la Polynésie françaises, les peuples de la Réunion et de Nouvelle Calédonie, peuvent enfin faire entendre leurs voix, étouffées par la Métropole. Les séquelles de dizaines d’années d’oppression, notamment en Afrique, sont encore dramatiquement présentes aujourd’hui, et même après les indépendances, les anciens colonisateurs continuent d’exploiter les terres prétendument rendues à leurs légitimes propriétaires et entretiennent, dans ce pays, un état permanent de déstabilisation, par la corruption et le financements de groupes armés.

C’est notamment le cas de la colonisation belge qui a durablement affectée, et continue de le faire le Congo, le Rwanda, et le Burundi.

PARTIE I : RÉÉVALUER L’HÉRITAGE COLONIAL BELGE

« Parler du Congo et de la colonisation est un sujet très vaste et complexe. Sans doute plus que toute autre colonisation. Pourquoi ? D’abord parce que le Congo, par sa situation géographique et les richesses de son sous-sol est sans doute LE pays clé de l’Afrique. Franz Fanon appelait d’ailleurs le Congo « la gâchette de l’Afrique », cela signifie que ce qui s’y déclenche affecte l’ensemble du continent. Si le Congo se relève, c’est toute l’Afrique qui entre dans une nouvelle ère. » a rappelé Jean-Michel Brun, rédacteur en chef de « Musulmans en France » et de « La Gazette du Caucase », et modérateur du débat. C’est ce que résume cette phrase tirée du livre du Gal Joshua Nkombe « Le réveil du géant »: « Là où la colonisation a extrait la vie du sol congolais, la nouvelle génération s’apprête à y semer l’avenir. Mobilisons-nous, car le réveil du Congo sera le réveil de l’Afrique. »

Mais d’abord sait-on bien ce qu’est la colonisation congolaise, et que signifie « décoloniser le Congo ? »

« Le flux de la terreur«

Louis de Jongh Filho est avocat, et doctorant en développement durable à l’université de Brazilia. Il a exposé sa vision du colonialisme belge sous le titre : « Le flux de la terreur : violence, justification coloniale et héritage mémoriel au Congo. »

« Le colonialisme belge au Congo se présente comme un flux continu de terreur, non pas comme une série d’événements isolés, mais comme un système de domination évolutif qui a changé de forme au fil du temps. Plutôt que de disparaître avec l’indépendance, la terreur s’est simplement transformée, passant de la violence physique à la bureaucratie, de l’idéologie à la mémoire.

Durant les périodes coloniale et postcoloniale, ce flux s’est déroulé en quatre grandes étapes : la violence physique, le contrôle institutionnel, la reproduction culturelle et, enfin, l’héritage postcolonial. Chaque étape a alimenté la suivante, montrant comment le pouvoir colonial pouvait se transformer sans perdre son cap.

La première étape, fondement de l’ensemble du système, fut la violence physique directe exercée par le roi Léopold II entre 1885 et 1908. Léopold gouvernait le Congo comme sa propriété personnelle, instaurant un régime fondé sur le travail forcé, les mutilations et la terreur. Les travailleurs congolais étaient contraints d’extraire du caoutchouc et de l’ivoire selon des quotas impossibles à atteindre. Ceux qui échouaient risquaient l’amputation, l’exécution ou l’incendie de leurs villages.

À un certain moment, les soldats de la Force Publique (police belge au Congo) reçurent l’ordre de présenter des mains coupées comme preuve de munitions utilisées, un système grotesque qui transformait la violence en outil administratif.

Il ne s’agissait pas d’une cruauté gratuite, mais d’un mécanisme de gouvernement délibéré.

La violence devint un langage politique, l’instrument par lequel l’exploitation économique et la hiérarchie raciale étaient imposées.

La protestation internationale, menée par des militants tels qu’Edmund Morel et Roger Casement, révéla ces atrocités. En conséquence, en 1908, la Belgique annexa le territoire et en fit une colonie. Mais l’annexion ne mit pas fin à la terreur. Elle ne fit que la réorganiser.

Sous domination belge, la brutalité manifeste du régime de Léopold céda la place au contrôle bureaucratique et au paternalisme moral.

L’administration coloniale mit en place des systèmes tels que le Plan décennal de développement économique et social, censé moderniser le Congo. Mais dans les faits, ce plan a consolidé l’autorité belge et a exclu les Congolais de toute prise de décision.L’éducation et la religion sont devenues de puissants instruments de contrôle.

Les écoles missionnaires, souvent gérées par l’Église catholique, visaient non pas à émanciper, mais à discipliner. On enseignait aux enfants l’obéissance, le travail manuel et la pureté morale, jamais l’esprit critique.

L’Église présentait la colonisation comme une mission divine, tandis que la science et l’anthropologie coloniales dépeignaient les Africains comme inférieurs, justifiant la domination par le « savoir ». Cet empire s’est construit autant dans les salles de classe que sur le terrain. Cependant, une résistance a commencé à émerger au sein même de ces structures. Des mouvements tels que le kimbanguisme, fondé par Simon Kimbangu, proposaient un rejet spirituel de l’ordre colonial et se sont heurtés à une répression féroce.

Ainsi, durant cette phase, la terreur a changé de registre, passant du fouet au sermon, de la mutilation au contrôle moral.

Dans une troisième phase, la terreur s’est infiltrée dans la culture, la représentation et la vie quotidienne. L’idéologie coloniale s’est étendue à la culture populaire, à travers les bandes dessinées, l’éducation et les monuments publics. Des bandes dessinées comme Tintin au Congo dépeignaient les Africains comme naïfs, enfantins ou sauvages, tout en présentant les Belges comme de courageux civilisateurs. Ces productions culturelles transformaient l’oppression en humour, normalisant la hiérarchie.

Parallèlement, les villes coloniales étaient construites pour refléter les divisions raciales : quartiers blancs séparés des quartiers noirs, couvre-feux imposés et surveillance omniprésente. Même les enfants métis – les « mulâtres » – étaient exclus des deux communautés et qualifiés d’« enfants du péché » par les colons catholiques.

Cette ségrégation culturelle et spatiale a engendré ce que j’appelle une géographie morale de la domination, où chaque espace, symbole et récit renforçait la supériorité du colonisateur. Mais cette période a aussi donné naissance à des formes subtiles de résistance. Des artistes et musiciens congolais ont commencé à transformer les langues et les rythmes coloniaux en de nouvelles expressions identitaires.

Le déboulonnage ultérieur des statues coloniales, comme celle du roi Albert Ier à Kinshasa en 2005, a symbolisé un effort continu pour se réapproprier la mémoire et redéfinir l’espace. En Belgique, cependant, le mythe colonial a perduré : les statues de Léopold II se dressaient toujours fièrement et les programmes scolaires continuaient de présenter le Congo comme une terre « civilisée » par la générosité européenne.

Le silence lui-même est devenu un instrument de pouvoir.

La quatrième et dernière phase dépasse le cadre du colonialisme : il s’agit de la persistance de la terreur à travers la mémoire, le déni et le silence institutionnel. Après l’indépendance en 1960, l’influence belge ne s’est pas arrêtée.

La sécession de la province du Katanga, soutenue par les troupes et les entreprises belges, a protégé les intérêts des entreprises et porté atteinte à la souveraineté congolaise.

Lorsque Patrice Lumumba, le premier ministre, a tenté de contester le contrôle belge, il a été renversé et assassiné avec la complicité des Belges.

C’était du néocolonialisme.

Déguisée en intervention, la Belgique perpétuait la même logique de contrôle par des moyens économiques et politiques. Des décennies plus tard, elle a commencé à faire face publiquement à son passé. En 2002, elle a présenté ses excuses pour son rôle dans l’assassinat de Lumumba. En 2019, elle a présenté ses excuses pour l’enlèvement d’enfants métis.

Et en 2020, la Commission Vérité et Réconciliation a été créée pour examiner l’héritage colonial, une première pour un ancien colonisateur européen.

Pourtant, comme le souligne Sarah Destrooper, le travail de la commission était limité.

Son mandat était court, elle a exclu les victimes de la prise de décision et a évité d’aborder les questions de réparations ou d’inégalités sociales.

De cette manière, elle a reproduit l’injustice épistémique, produisant des connaissances sur le colonialisme sans redistribuer le pouvoir.

Parallèlement, la société belge reste profondément divisée. Certains citoyens considèrent encore la colonisation comme une mission civilisatrice.

D’autres réclament des réparations matérielles et symboliques. Les recherches montrent que lorsque les Belges sont confrontés à la réalité de l’exploitation, ils sont bien plus enclins à soutenir les réparations, ce qui révèle que la mémoire est par essence politique.

Ainsi, même aujourd’hui, la terreur persiste, désormais à travers les politiques de l’oubli. »

Une colonisation par procuration

« Le Congo attend toujours sa véritable décolonisation », a affirmé le Pr. Dieudonné Kwebe-Kimpele, journaliste, conférencier, chercheur indépendant et enseignant. Son intervention fut l’une des plus remarquée, et remarquable, car elle a permis de comprendre en profondeur les fondements de la colonisation belge, et par conséquent ouvrir la porte à une véritable décolonisation du Congo. La colonisation du Congo est en effet, selon lui une « colonisation par procuration ».

« La colonisation du Congo fut avant tout une entreprise de remboursement de dettes. La Belgique n’en fut que le gérant, et non le propriétaire », a rappelé M. Kibwe Kipele.

L’indépendance du 30 juin 1960 n’a pas véritablement restitué au peuple congolais sa souveraineté économique et politique, car les fondements juridiques et financiers de cette dépossession n’ont jamais été réglés.

« C’est un pan important ou un aspect capital de l’histoire du Congo qui a été complètement effacé, oublié ou négligé, rendant dès lors incompréhensible le passé de ce pays et la signification des événements qui s’y déroulent jusqu’à ce lundi 3 novembre 2025. » a souligné le Pr. Kimbele poursuivant :

« Pourtant, le destin du Congo est étroitement lié à cette affaire de DÉFAUT DE REMBOURSEMENT D’UNE DETTE COLOSSALE, ESTIMÉE À 25 MILLIARDS DE DOLLARS AMÉRICAINS CONTRACTÉE PAR LE ROI DES BELGES LÉOPOLD 2, PREMIER PROPRIÉTAIRE DE L’EIC, ETAT INDEPENDANT DU CONGO.

Voici l’histoire : l’immense région du Congo, au cœur de l’Afrique, fut conquise manu militari par le Gallois Henri Morton Stanley, au terme d’une campagne militaire déclenchée en octobre 1876 et qui s’acheva au mois d’août 1879. La couronne britannique ayant déclinée le trophée, les territoires indigènes conquis par Stanley furent proposés à Leoplod II, roi des Bleges, qui les accepta avec empressement et gratitude.

A l’issue de la conférence de Berlin, le 26 février 1885, les délégués des puissances européennes, Leopold II réussit à faire reconnaître ces terres par les délégués des puissances européennes comme étant sa propriété personnelle.

Mais pour créer son « État indépendant du Congo » (EIC) à partir de zéro, en plein cœur d’une jungle sauvage située au centre de l’Afrique, à plus de 6 mille km de la Belgique, à la fin du 19e siècle, il fallait mettre en place une armée, une police, une administration centrale et provinciale, des villes, des routes, des ports, une infrastructure industrielle, des services de santé, etc . Tout cela coûtait beaucoup d’argent, et Leopold II n’en avait pas les moyens. Il contracta alors des emprunts auprès de plusieurs créanciers internationaux.

Léopold 2 pensait pouvoir assurer le remboursement de cette dette énorme grâce à la vente des pointes d’ivoire des éléphants et à la cueillette de la sève d’hévéa servant à la fabrication du caoutchouc pour la production des pneus des véhicules et des vélos en Europe en pleine révolution industrielle automobile !

Mais il s’avérait absolument impossible de réussir le remboursement d’une dette contractée selon une logique capitaliste de profit maximum , à l’aide d’une économie empirique , primaire basée non seulement sur le ramassage en Afrique et la vente en Europe des défenses d’éléphant; mais aussi sur la cueillette par les indigènes congolais de la sève d’hévéa prélevée sur les lianes sauvages qui poussent dans la forêt équatoriale !!

Mis sous pression par ses créanciers qui exigeaient le remboursement de leurs crédits, Léopold 2 fut forcé de se livrer à des crimes et à des actes d’atrocité sur les indigènes congolais refusant de fournir gratuitement de l’hévéa ou qui ne remplissaient pas les quantités ainsi que les quotas de sève d’hévéa fixés par l’EIC.

Après 23 ans à partir de 1885, date de la naissance de l’EIC, les dettes n’ayant toujours pas pu être remboursées, les créanciers de Léopold 2 effectuèrent une saisie pure et simple sur son immense domaine foncier situé en Afrique centrale qui, de propriété privée du roi des Belges, devint le bien commun d’un syndicat de bailleurs des fonds .

Parmi ces derniers figuraient notamment de puissantes familles royales européennes, les banquiers de la City à Londres, Hanovre, Hambourg et à Zurich, mais aussi les armateurs des bateaux aux ports d’Anvers, de Rotterdam et d’Amsterdam, sans compter les fabricants d’armes et les industriels produisant les locomotives, les équipements et le matériel des chemins de fer pour la construction de la voie ferrés Matadi-Kinshasa.

Puis, une fois l’EIC confisqué, la gestion et l’administration de l’ancienne propriété privée du roi Léopold 2 furent cédées à la Belgique en 1908 (et non les actifs qui restèrent la propriété des créanciers internationaux) pour que l’ancien domaine privé du roi Léopold II, s’étendant sur près de 2 millions et demi de km2, ses fabuleuses richesses minières et la main d’œuvre des populations indigènes puissent rembourser les dettes restées impayées.

De 1908 à 1950 c’est -à -dire dix ans avant l’indépendance du Congo, ces dettes évaluées à 25 milliards de dollars furent remboursées 4 fois, sans que les indigènes congolais qui ignoraient évidemment tout de cette affaire soient en mesure d’y mettre un terme ou d’y comprendre quoi que ce soit.

La colonisation du Congo par la Belgique a donc consisté exclusivement en une immense entreprise, destinée au remboursement des dettes de Léopold 2 à ses anciens créanciers.

La Belgique, pendant 52 ans, de 1908 à 1960, a ainsi joué le rôle semblable à celui de président du conseil d’administration d’une société anonyme, appelée Congo belge, ex Etat indépendant du Congo.

Jamais la Belgique ni aucun autre pays au monde n’aurait accepté de devenir propriétaire de l’EIC, un bien criblé de dettes. Qui peut accepter de devenir l’héritier d’un bien, d’une maison, d’une entreprise ou de tout autre patrimoine matériel noyé dans des dettes ?

La terre du Congo, l’indépendance, la souveraineté, ainsi que les droits et les libertés des populations indigènes ont donc été accaparés et confisqués par les bailleurs des fonds de Léopold II en 1908, année du début de la colonisation.

Par conséquent, il incombait à ces mêmes bailleurs des fonds, à l’occasion de l’indépendance du 30 juin 1960, de restituer tous ces attributs à leurs propriétaires originels, à savoir les indigènes congolais. Mais les créanciers furent absents le 30 juin, remplacés par la Belgique qui n’avait pas d’indépendance à octroyer aux Congolais puisque le royaume de Belgique ne fut qu’un simple gérant du Congo belge, pour le compte des créanciers, pendant les 52 ans que dura la colonisation.

Tout reste donc à recommencer au Congo puisque jusqu’à ce jour, l’indépendance de ce pays, la souveraineté des Congolais, leurs terres, leurs droits et leurs libertés sont toujours détenus par les anciens créanciers internationaux, totalement ignorés , inconnus et méconnus du roi des Belges. Le Congo attend d’être décolonisé.

Le GIB, s’il en a la volonté, jouera un rôle éminent dans cette mission noble et sacrée.

Selon ma compréhension, c’est sans doute le défi le plus remarquable que le Groupe d’initiatives de Bakou devra relever au cours des prochaines années et décennies »

Au Burundi : l’anéantissement des valeurs culturelles

Les crimes perpétrés par le colonialisme belge ne se sont pas limités au Congo. Un expert venu du Burundi, Jean-Marie NIBIZI, fondateur et directeur exécutif de SHINE (Services à l’humanité pour l’intégration, le voisinage et l’équité) expert en résolution pacifique des conflits, a abordé la question des conséquences sociales de cette colonisation :

« Le colonialisme belge a anéanti les valeurs nationales et culturelles du Burundi. Durant la période coloniale, même les noms des personnes étaient changés de force. Notre peuple ne pouvait pas choisir librement le nom de ses enfants. Ils ont également détruit nos vêtements traditionnels. Nous avons un concept appelé « iniqali ». « Iniqali nenekufi » désigne les proverbes et les dictons ancrés dans notre culture. Ils ont éradiqué cette tradition, ainsi que celle que nous appelons « litito » : des coutumes orales accompagnées de chants. Ces contes, enrichis de mélodies, transmettaient de génération en génération de profonds enseignements de vie. La tradition burundaise du « Samandari » a elle aussi été complètement effacée. Il s’agissait d’un recueil d’expressions semblables à des proverbes, mais chacune résumait la sagesse d’une vie entière en une seule phrase. C’étaient des leçons de vie souvent transmises avec humour. Mais tout cela a été détruit. Les chercheurs sont stupéfaits lorsqu’ils étudient ce patrimoine culturel, car certains aspects ressemblent à la littérature des frontières européennes, même si ces communautés n’avaient aucun contact avec l’Europe à l’époque. Pourtant, aujourd’hui, nous ne partageons plus ces histoires avec nos enfants ni ne leur transmettons ces valeurs. Au lieu de cela, nous leur racontons des contes européens.

Les colons ont créé des divisions qui sont aujourd’hui comme une bombe à retardement.

Certaines alliances régionales exacerbent cette situation. Par exemple, ce que j’appelle la « petite alliance » – la coopération entre le Rwanda, l’Ouganda et le Kenya. Le Kenya continue de soutenir certains groupes armés, ce qui crée un climat de guerre entre les pays voisins comme le Rwanda, la République démocratique du Congo et le Burundi. Le conflit qui sévit depuis longtemps dans l’est du Congo reste irrésolu et continue de faire des milliers de victimes. Le président et le gouvernement qualifient ces événements de génocide.

Oui, le colonialisme belge a anéanti les valeurs nationales et culturelles du Burundi.

Avant la colonisation, il n’y avait pas de noms d’origine française au Burundi. Les personnes, les rues et les bâtiments ne portaient pas de noms français. Après le début de la colonisation, les Belges ont imposé leur culture et leurs traditions au peuple burundais. Près de 10 000 objets d’art ont été volés au Burundi, et la Belgique refuse toujours de les restituer.

La colonisation a tenté de transformer les élites du pays en agents à leur service. Mais le système des chefs coutumiers fonctionnait avant et pendant le colonialisme. Aujourd’hui, il faut certainement rendre le pouvoir aux chefs coutumiers, une communauté des gens de paix, au Rwanda, Burundi, et au Congo »

L’establishment culturel belge, complice de la persistance de l’héritage colonial ?

Cet anéantissement des cultures se poursuit encore aujourd’hui, dans l’univers feutré des cercles académiques. Anne Wetsi MPOMA, fondatrice et Directrice de la Wetsi Art Gallery en Belgique et, historienne de l’art, lutte contre cet héritage culturel colonial qui persiste encore au sein de l’establishment culturel belge :

« Le colonialisme est un système de prédation des terres mais aussi c’est un système qui a été installé de manière durable, qui agit par l’effacement des cultures, par la domination culturelle. On a essayé de persuader colonisés qu’ils étaient des peuples inférieurs. Et ils l’ont accepté d’une manière ou d’une autre. Cette vision se retrouve aujourd’hui présente sous une forme d’aliénation dans les mentalités contemporaines. Ce travail de démolition culturelle s’est fait à travers l’église, et les écoles. Aujourd’hui encore, dans certaines écoles, on continue à parler des « bienfaits de la colonisation ». On continue à dire qu’il faut relativiser l’idée de domination. Les manuels scolaires n’ont pas changé et en 2025, 65 ans après la fin de la colonisation, les associations, la justice civile, les personnes afrodescendantes de Belgique sont encore en train de travailler pour qu’on change les narratifs au sein de l’enseignement.

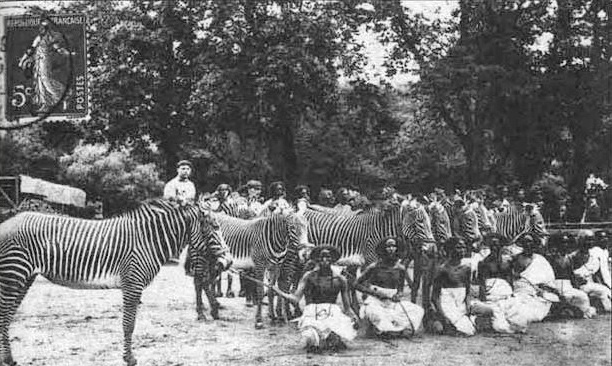

Il faut aussi aborder la question de l’Africa Museum, anciennement appelé le musée royal de l’Afrique centrale, qui a joué un rôle très important dans la diffusion des images censées montrer les Congolais et les personnes d’origine africaine comme des sauvages. Ce musée a été construit au début du 20e siècle, suite à la première exposition universelle de 1896 où Léopold II devait convaincre le peuple belge des bienfaits de la colonie. Il s’agissait dans les faits d’instrumentaliser la culture congolaise, de montrer que les Congolais étaient des primitifs. Il y avait tout un narratif dans la scénographie qui montrait des œuvres monumentales d’artistes belges, tandis que artistes congolais n’étaient pas présentés comme des artistes mais plutôt comme des artisans. Il s’agissait de convaincre de l’infériorité de la culture congolaise, et plus largement africaine. Cette propagande est encore présente dans les imaginaires aujourd’hui. Aujourd’hui, les musées sont des institutions monopolisées et véritablement cadenassées par le pouvoir dominant en Belgique. Et puisque cette propagande, elle a été instillée dans l’esprit du public par la culture, c’est aussi par la culture qu’on va pouvoir l’effacer.

Ce n’est pas une tâche facile. Je m’y implique personnellement à ma petite échelle à travers mon espace Wetsi Art Gallery. Wetsi, c’est mon 2è prénom, mon prénom congolais, et c’est ainsi que je préfère être appelée, plutôt que par mon prénom chrétien Anne. Je souhaite en effet me reconnecter avec mes origines africaines et à la spiritualité africaine, plutôt qu’au christianisme qui a été imposé à mon pays par la colonisation.

Wetsi Art Gallery est un espace où les artistes, non seulement les artistes d’origine africaine mais aussi tous les artistes qui ont envie d’apporter un message ou une vision nouvelle et construite, ont l’occasion de s’exprimer et de développer des projets. C’est important que des espaces comme cela existent. Maintenant, la question du financement de ce type d’espace est problématique. Il est difficile d’être indépendant quand on travaille avec des subsides étatiques, mais il est aussi difficile d’apporter une réelle plus-value aux artistes avec qui on travaille et développer les messages qu’on a envie de développer si on travaille sans argent.

Quand on est afrodescendant en Belgique, on est toujours un peu dans une position d’équilibriste. L’une des manières d’acquérir une forme de reconnaissance et une présence médiatique, a été de collaborer avec différentes institutions dont le fameux Africa Museum de Tervuren. Le moment de la réouverture de ce musée en 2018 a été un moment assez catalyseur du fait des tensions entre les personnes de la diaspora et les scientifiques du museum. C’est à ce moment-là qu’on a commencé à parler de restitution. Bien sûr, c’est une question qui avait déjà été abordée par le passé. Déjà pendant le régime de Mobutu, il y avait eu des demandes de restitution et même en fait pendant la colonisation, des chefs qui avaient déjà dit « Rendez-moi moi mes insignes » puisque ces objets qui se trouvent dans les musées aujourd’hui sont des objets qui ont été pour la plupart pillés en Afrique. Sur le continent africain, ces objets ne se trouvaient pas dans des musées. Ils servaient lors de rituels divers. Certains étaient sacrés, d’autres ne l’étaient pas forcément. Mais en tout cas, tous ces objets avaient une fonction sociale, rituelle au sein de la société. On les a emmenés en Europe, on les a mis dans des musées et aujourd’hui lorsque les membres de la diaspora mettent en question la présence de ces objets dans les musées, cela leur a donné une certaine visibilité, mais on ne peut pas dire qu’ils sont vraiment soutenus par les gouvernements africains. Je rejoins la vision du professeur Dieudonné Kwebe Kimpele quand il disait que les objets doivent être restitués aux personnes à qui on les a volés. Et les personnes à qui on a volé ces objets, ce n’est pas le gouvernement congolais. Celui-ci est en réalité une création coloniale voire post-coloniale. Et donc les personnes qui se sentent dépossédées, ce sont celles de la diaspora, des militants, des personnes qui font partie du milieu associatif, certains scientifiques aussi et bien sûr certains chefs coutumiers au niveau du pays. Il y a bien eu une commission sur le passé colonial qui a été organisé par le Parlement fédéral et au cours de laquelle on a beaucoup délibéré. Il y a eu deux rapports d’experts, et à chaque fois on disait que la première chose était de présenter des excuses, mais immédiatement après, on posait la question des réparations. Pourquoi demande-t-on des réparations ? Parce que, aujourd’hui, en Belgique, on continue à subir le colonialisme à travers la discrimination à l’emploi, ou la discrimination au logement. Finalement, le gouvernement belge a refusé de présenter des excuses, mais a proposé de créer une loi sur la restitution qui encadre la restitution. Cette loi est en réalité un obstacle à la restitution puisqu’elle fige le cadre de la restitution entre le gouvernement belge et le gouvernement congolais alors que le gouvernement congolais n’a pas fait de demande de restitution. Pour déterminer qui peut prendre une décision de rapatriement des objets, les deux gouvernements et le musée se renvoient la balle en permanence, et aucune décision n’est prise. »

Ne rien attendre des ex-bourreaux

Jean-Michel Brun a ensuite donné la parole à Jessy Mudiay Calenga, qui est chargé de projet à l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime au sein du Programme mondial de lutte contre la criminalité maritime, avec une question : comment le Congo va-t-il pouvoir se réapproprier ses biens spoliés par le colonialisme, sa culture effacée en partie par les colonisateurs, et comment imaginer le futur du Congo ?

Tout de suite, Jessy Mudiay a posé le problème de la victimisation :

« En tant que juriste, je pense qu’il est important de s’accorder d’abord sur les mots et la définition des termes. Qu’est-ce que le colonialisme ? Quelle différence y a t-t-il entre le colonialisme et le néocolonialisme ?

Je pense que réévaluer l’héritage colonial belge, au-delà de revisiter le passé, c’est aussi une façon d’apprécier le présent à la lumière de l’histoire. Pendant longtemps, le débat sur la colonisation a fait face à deux impasses. La première impasse, c’est celle de la glorification. C’est l’impasse du colonisateur. Ce discours qui consiste à dire que le temps des colonies était un temps béni, comme le chantait Michel Sardou. Un discours qui consiste à annihiler ou à amoindrir l’impact de la colonisation sur les populations locales.

Ça c’est l’impasse du colon. De l’autre côté il y a l’impasse du colonisé. Il s’agit du discours qui consiste à mettre sur le dos de la colonisation tous les maux, tous les malheurs que les populations actuelles subissent en Afrique, et notamment au Congo : la pauvreté, les instabilités gouvernementales, le taux de chômage. Tout cela serait à cause de la colonisation.

Au-delà de la dimension historique, il y a une dimension politique à la question de la réévaluation de l’histoire coloniale belge. Il faut se poser la question de savoir comment transformer cette mémoire en une responsabilité collective.

Le discours que j’essaie de porter ici, c’est simplement de dire que, au bout d’un moment, au-delà de l’histoire, au-delà de la dimension historique, faire entièrement porter les responsabilités sur la colonisation, ou attendre encore quelque chose, aujourd’hui, en 2025 de la part de l’ancien colon, est un discours passéiste.

La responsabilité collective, c’est d’affirmer aujourd’hui que nous sommes capables de produire par nous-mêmes, et que nous n’attendons rien de la part de l’ancien colon. Pendant plus de 3 siècles, le Brésil a été colonisé par le Portugal. Aujourd’hui, le Brésil est membre des BRICS. Le Brésil est une puissance régionale. Pendant près de 2 siècles, l’Inde a été colonisée par la Grande-Bretagne. Aujourd’hui, l’Inde est une puissance économique, une puissance nucléaire, et elle est membre des BRICS. Pendant plusieurs années, Singapour a été colonisé par la Grande-Bretagne. Aujourd’hui, c’est le 3ème PIB par habitant au monde. Alors, j’ai envie de vous poser la question. Comment aujourd’hui en 2025 on est encore en train d’attendre des réparations de la part de la Belgique ?

Dans tous les exemples que j’ai cités, que ce soit le Brésil, Singapour, l’Inde, qui a tenu un discours qui consistait à dire « Réparez ce que vous avez fait » ? Comment se fait-il qu’aujourd’hui, en 2025, l’Allemagne et le Japon sont devenues des puissances internationales ? Et je le dis sans aucune forme de condescendance bien sûr. Ils n’ont pas été colonisés, mais ils ont subi des dégâts matériels considérables après les deux guerres mondiales.

L’Allemagne est le moteur de l’Union européenne, après avoir subi deux humiliations. En 1919 avec le traité de Versailles, et en 1945. Elle n’a jamais demandé de réparation,

jamais tenu de discours moralisateur, jamais tenu de discours sur l’histoire. Elle ne s’est jamais dit qu’il aurait fallu faire les choses autrement. Non, l’Allemagne et le Japon se sont mis à produire. Et c’est ce discours que je voudrais aujourd’hui marteler. C’est un discours de responsabilité collective. C’est un discours de lucidité.

Et pardonnez-moi, je travaille aujourd’hui pour les Nations-Unies. Je suis basé à Dar Salam en Tanzanie et dans le cadre de mes missions, je suis très souvent amené à travailler au Congo. J’étais à Kinshasa tout le mois d’août. À Kinshasa, je rencontre des hommes et des femmes. Je travaille pour le programme mondial de la lutte contre la criminalité maritime. Donc mes principales parties prenantes, ce sont le ministère de l’intérieur, le ministère des affaires étrangères, les agences de police, la police marine, la police fluviale, la police des frontières, la douane, et tous ces hommes et ces femmes que je rencontre me disent à moi, « Monsieur Jessie Mudiay, il faudrait que vous écriviez à nos responsables pour qu’ils prennent des décisions et qu’ils implémentent ce programme de manière effective parce que si c’est nous qui écrivons, ils prendront le papier et le mettront sous la table. Si c’est nous qui écrivons, il n’y aura aucun impact ». Qu’est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu’une personne venant de l’extérieur aurait plus de légitimité, plus d’impact et plus d’influence sur les autorités congolaises que ceux qui vivent sur terrain eux-mêmes.

Elle est où la responsabilité de la Belgique en 2025, lorsque le peuple congolais et les autorités congolaises ne peuvent pas implémenter un programme contre la criminalité

maritime de manière effective ? Elle est où la responsabilité par extension de la France lorsque les autorités camerounaises se maintiennent au pouvoir jusqu’à 92 ans ?

Elle est où la responsabilité de la France sur le Gabon avec les autorités qui se maintiennent des années au pouvoir ? Alors oui, tenir un discours sur l’histoire n’est pas sans importance. Revisiter, réévaluer l’héritage colonial belge, c’est comprendre l’histoire. Mais c’est aussi réfléchir à penser l’Afrique, à penser le Congo et par extension l’Afrique, non pas comme héritiers d’un traumatisme, mais comme acteurs de leur propre histoire.

Je me trouvais hier avec quelques collègues azerbaïdjanais et je leur faisais observer que la ville est d’une propreté impressionnante.

Quand on travaille en Afrique, notamment à Madagascar, au Congo, en Tanzanie, je vous assure que cela fait plaisir d’être dans une ville aussi propre que Bakou.

Mes collègues azerbaïdjanais m’ont expliqué qu’ici, des politiques publiques qui ont été menées et que les sanctions sur quelqu’un qui fumerait une cigarette et qui jetterait un mégot à terre sont énormes. Ça c’est une politique publique. C’est-à-dire que vous développez des politiques publiques, que ce soit au plan sécuritaire, au plan des affaires étrangères, au plan économique, de l’emploi, de l’industrie, de la production, et que vous les implémentez. En conclusion, je suis persuadé qu’aujourd’hui en 2025, si le Congo était une puissance continentale et internationale, jamais au grand jamais on regarderait la Belgique en attendant d’elle des réparations. »

Après avoir rappelé que, effectivement, si la demande de réparation est légitime, au même titre que les tribunaux condamnent les responsables de dommages civils à indemniser leurs victimes, on ne doit pas se complaire dans la « victimisation », au risque d’être incapable de se projeter vers l’avenir, le modérateur s’est adressé à Agnès Nyabisoki Sadiki, militante et défenseure des droits humains en RDC, membre du comité directeur du Caucus des femmes congolaises du Sud-Kivu pour la paix : « Les colonisations ont fait de nombreuses victimes, on le sait. Parmi celles-ci, les femmes ne sont pas épargnées, loin de là. Souvent considérées comme des proies destinées à satisfaire les désirs des colons, ou comme une main d’œuvre taillable et corvéables à merci. Lors des guerres d’indépendance, comme la guerre d’Algérie, les femmes ont eu un rôle considérable. Elles ont naturellement eu l’espoir que l’indépendance leur rendrait la place qu’elles méritaient. Or, dans l’exemple de l’Algérie, cet espoir n’a été qu’une éphémère utopie. Le patriarcat et le machisme l’ont emporté sur les principes révolutionnaires, et la femme a été de nouveau reléguée à son rôle domestique. Qu’en est-il du Congo post-colonial ? »

Les femmes congolaises, objets de services et de désirs

En réponse, Agnès NYABISOKI SADIKI a abordé la question de l’évaluation de l’héritage colonial belge par rapport au statut de la femme en RDC :

« La colonisation, qui a duré de 1885 à 1960, a érigé une société basée sur la domination au sens large du terme. Les colonisateurs Belges avaient importé un système politique, social et économique profondément patriarcal en instaurant leur colonie, le Congo-Belge. En outre, le modèle belge avait été fortement influencé par les notions chrétiennes conservatrices qui, typiquement, ont assigné à la femme un rôle subordonnée dans la sphère domestique par rapport à l’homme. D’abord, en termes d’espace-temps, les femmes étaient bien plus présentes dans le travail domestique et agricole que les hommes. Non seulement ce travail était cher payé souvent pour les colons, il se faisait gratuitement quand il s’agissait des femmes et filles colonisées, Une grande proportion des filles n’avaient jamais de chance d’accéder à un système d’éducation difficilement accessible. Tout cela en a fait des femmes, les membres les plus vulnérables et défavorisés d’une solidarité économique et socia

Sur le plan juridique, la femme mariée était placée sous la tutelle de son époux car elle ne pouvait ni signer de contrat, ni exercer une activité commerciale, ni posséder de biens sans son autorisation. Son statut légal se limitait à celui d’épouse et de mère, excluant toute reconnaissance comme citoyenne autonome. En République Démocratique du Congo, les femmes étaient privées de droits politiques et exclues de la fonction publique coloniale. Même les femmes instruites, souvent formées dans les missions chrétiennes, étaient cantonnées au rôle de ménagères et tenues à l’écart des instances décisionnelles.

Lorsqu’on parle du statut de la femme en République Démocratique du Congo, on ne peut ignorer l’empreinte laissée par la période coloniale belge car malgré l’espoir lié à l’indépendance, les conditions de la femme n’ont pas du tout évolué, les structures patriarcales et traditionnelles se sont enracinées en façonnant d’une manière inégale les rapports sociaux, économiques et juridiques entre les hommes et les femmes jusqu’aujourd’hui.

Après l’indépendance en 1960, le Congo indépendant a conservé beaucoup de principes coloniaux belges dans sa législation. Le code de la famille congolais de 1987 a codifié pour la première fois ces normes dans un contexte national mais, il a repris l’idée du mari chef du ménage. Ce n’est qu’avec la réforme de 2016 que la RDC a officiellement supprimé cette inégalité et reconnu l’égalité des époux dans le ménage.

Les femmes congolaises étaient considérées non comme sujets de droit mais comme des objets de service, de travail et parfois de désir. De nombreux témoignages et rapports historiques font état d’abus sexuels commis par des colons, des militaires ou des agents de l’administration contre les femmes congolaises. Ces violences étaient rarement sanctionnées, car le système judiciaire colonial protégeait les Européens. Les femmes victimes n’avaient aucun recours légal et étaient souvent réduites au silence, voire punies si elles parlaient. Cette culture de l’impunité a laissé une trace meurtrière: la violence sexuelle est devenue une forme de domination tolérée ou minimisée dans certaines sphères sociales.

Après 1960, les lois sur le viol et violences sexuelles ont longtemps restées très limitées, centrées sur l’honneur plutôt que le droit de la victime. Les conflits armés à partir des années 1990 ont aggravé la situation : le viol est devenu une arme de guerre, utilisée jusqu’à aujourd’hui pour humilier, contrôler et détruire non seulement les femmes mais aussi les communautés.

Aujourd’hui encore, 65 ans après l’indépendance de la RDC, malgré l’existence de la loi du 20 juillet 2006 portant sur les violences sexuelles, les femmes de l’Est de la RDC d’où je viens font face aux mêmes tristes réalités : chosification et la sexualisation et l’utilisation de la femme comme arme de guerre.

Fort malheureusement, les séquelles laissées par l’époque coloniale chez les femmes congolaises demeurent silencieuses. Même le processus informel de demande de pardon amorcé par le roi belge en 2022 ne fait pas allusion à toutes les exactions commises sur les femmes et dont les cicatrices n’ont jamais été pansées.

Au vu de cette situation, nous recommandons ce qui suit :

• Promouvoir une mémoire critique et une identité décolonisée surtout à travers des conférences débats, des échanges avec les élèves et étudiants

• Créer un cadre inclusif de suivi du processus de demande de pardon de la Belgique à la RDC en reconnaissant le mal historique fait à la femme congolaise

• Documenter les exactions commises sur les femmes en vue d’une réparation aux survivantes. »

PARTIE II : AVOUER SA RESPONSABILITÉ, GESTES SYMBOLIQUES ET RÉPARATIONS

Pour les pays anciennement colonisés, qui ont recouvré leur indépendance, il se pose une question, aujourd’hui récurrente, celle de la reconnaissance et des réparations. Autrement dit, un geste symbolique, et un geste concret. Et les États coloniaux semblent avoir beaucoup de mal à franchir mal à franchir ces étapes, ne serait-ce que la première. « Avouer sa responsabilité, gestes symboliques et réparations », tel est le thème de la deuxième session de la conférence-débat sur le colonialisme belge, organisé par le Groupe d’Initiative de Bakou.

C’est Monsieur Aduyenzi Kitulu, Ministre Conseiller à l’Ambassade de la République Démocratique du Congo à Abou Dhabi, dans les Émirats Arabes Unis, qui ouvre le débat sur cette question des réparations :

La Belgique doit reconnaître ses crimes

« Après avoir entendu les récits des atrocités commises pendant la meurtrière colonisation belge, il reste une question : Que faut-il faire maintenant ?

Ce que le Congo, pays colonisé, exiger, c’est d’abord une reconnaissance officielle des crimes coloniaux. La Belgique doit reconnaître officiellement qu’il s’est livré à la torture et aux crimes contre l’humanité.Ensuite, elle doit formuler des excuses publiques, enfin accorder des réparations concrètes et un travail de mémoire durable.

Il faut amener le pays colonisateur à reconnaître qu’il a pénétré chez nous par effraction, qu’il nous a agressés, volés, mutilés, assassinés.

D’aucuns répondent que cela appartient au passé. Mais si on ne fait pas la lecture du passé, on ne peut pas concevoir le présent et l’avenir. On a effacé notre pays. Même lorsqu’un investisseur s’intéresse au Congo, c’est auprès de la Belgique qu’il s’enquiert de sa fiabilité. Comme si la Belgique restait notre parrain. Mais comment imaginer travailler avec un parrain qui ne reconnaît pas votre souveraineté, qui ne vous rend pas justice ?

À ce propos, je veux remercier nos amis de Bakou, qui permettent de nous exprimer ici, ce que nous ne pouvons encore faire dans notre propre pays.

Lorsque la Belgique sera passé aux aveux, nous ouvrirons le dialogue avec elle. Mais que devons-nous faire pour avancer ensemble dans l’équité, la justice, la souveraineté, le respect mutuel ? Nous chercherons à établir des accords de coopération véritables entre la Belgique et s pays colonisés. Car tous les accords qui sont conclus aujourd’hui sont encore teintés de colonialisme.

Il va falloir, par exemple, enseigner la colonisation dans nos écoles, en Belgique comme au Congo, au Rwanda et au Burundi. Les jeunes Belges doivent savoir. Les gens de notre âge qui, comme moi, sont nés après l’indépendance pensent que c’était un droit pour les Belges de venir au Congo, de faire tout ce qu’ils voulaient au Rwanda, au Burundi. Vous vous rendez compte du lavage de cerveau auquel nous avons tous été soumis ?

Et puis, lorsqu’on mutile un enfant devant ses parents pour les terroriser, quand on décapite un mari sous les yeux de sa femme enceinte, croyez-moi, j’ai été psychologue avant de devenir diplomate, cette terreur s’inscrit dans les gènes de l’enfant. Voilà pourquoi, les noirs des pays colonisés, ont peur de parler, peur d’avancer.

Cette terreur, c’est l’ADN de la colonisation. Cela doit être réparé, par des gestes symboliques, comme par exemple, la réforme des programmes scolaires.

Dans l’enseignement qui est donné aux jeunes des pays colonisés, on ne parle pas de leur pays. On parle de la France, de Himalaya, mais jamais de nos propres richesse : les terres rares, le coltan, les diamants, dont nous sommes premiers producteurs. On leur raconte les animaux de la ferme, mais pas des éléphants, des girafes, des bonobo, de l’Okapi, qui sont les animaux qui vivent chez nous,

Il faut apprendre à nos jeunes que nous avons une histoire pluri-centenaire, avec des royaumes, des empires, un pays qui serait un pays avancé si notre essor n’avait été stoppé par la colonisation.

Ensuite, il y a les gestes concrets : la Belgique doit accorder des réparations financière aux descendants des victimes de la colonisation, elle doit restituer les biens volés, enlever les statues dressées à la gloire des colonisateurs, débaptisation les avenues qui portent leurs noms.

Il faut encourager la diaspora en Belgique à organiser des évènements, des actes de mémoire. C’est ce qu’on appelle la diplomatie mémorielle ».

Reconnaître sa responsabilité

Après avoir rappelé que les anciens colonisateurs ont un devoir de réparation, au même titre que les tribunaux condamnent les auteurs de délits ou de crimes à indemniser leurs victimes, le modérateur, Jean-Michel Brun, donne la parole à Ismail Abbas, chercheur germano-libanais au Centre d’études internationales de l’Université de Lisbonne, médiateur, consultant et chercheur spécialisé dans la résolution des conflits, la réforme de la gouvernance et la justice transitionnelle dans les sociétés fragiles et post-conflit, qui apportera un autre éclairage sur la question de la responsabilité, celui de l’exemple du Rwanda.

« Je souhaite intervenir non seulement en tant que spécialiste de la gouvernance et de la justice transitionnelle, mais aussi en tant que personne profondément concernée par les conséquences persistantes du colonialisme, du Rwanda au Moyen-Orient, où les mêmes logiques de division et de domination continuent de fracturer les sociétés aujourd’hui.

Avant de parler d’excuses ou de réparations, il est important de s’arrêter un instant et de se demander : pourquoi la responsabilité est-elle importante ? Que faut-il précisément reconnaître ? Pour répondre à cette question, revenons sur l’expérience coloniale du Rwanda sous la Belgique.

En premier lieu, la question de la reconnaissance des responsabilités Le colonialisme belge ne s’est pas contenté de dominer le territoire. Il a profondément remodelé les catégories identitaires qui structuraient la société rwandaise. Avant la colonisation, Hutus, Tutsis et Twas n’étaient pas des groupes ethniques fixes. Il s’agissait de catégories socio-économiques flexibles. Un paysan hutu qui s’enrichissait pouvait être reconnu comme Tutsi, un processus appelé kwihutura. L’identité était fluide, négociable et non une ethnie rigide comme elle le devint plus tard.

La Belgique a transformé cette fluidité en rigidité. Guidés par l’anthropologie raciale et la prétendue hypothèse hamitique, les Belges ont présenté les Tutsis comme une « race supérieure », plus proche des Européens, et les Hutus comme « inférieurs ». Ces idées n’étaient pas de simples théories racistes ; elles sont devenues les principes organisateurs de la gouvernance. Par le biais des recensements, des cartes d’identité et de l’administration indirecte, la Belgique a institutionnalisé l’exclusion. Les élites tutsies étaient éduquées dans des écoles de mission, promues dans l’administration et légitimées par l’Église catholique. Les Hutus étaient systématiquement exclus de l’éducation, de la participation politique et de la vie civique.

Il ne s’agissait pas d’une administration neutre, mais d’une ingénierie sociale. La transformation délibérée des différences en divisions. Et ces structures n’ont pas disparu avec l’indépendance en 1962. Elles ont jeté les bases de décennies de violence, culminant avec le génocide de 1994.

Le génocide n’était pas un accident des années 1990. Il était l’aboutissement violent de décennies de manipulation des identités. Permettez-moi de vous donner un exemple frappant. En 1933-1934, la Belgique a mené un recensement et imposé des cartes d’identité qui assignaient chaque Rwandais à l’appartenance ethnique : Hutu, Tutsi ou Twa. Cet acte administratif unique a figé les identités à jamais.

Un fait le démontre de façon douloureuse : soixante ans plus tard, en 1994, des milices postées à des barrages routiers utilisaient ces mêmes cartes d’identité pour décider qui vivrait et qui mourrait. Un simple outil administratif des années 1930 est devenu une condamnation à mort soixante ans plus tard. Voilà à quel point l’empreinte coloniale était profonde.

La politique belge suivait également une logique profondément cynique. Diviser pour mieux régner. D’abord, la Belgique a renforcé le pouvoir des élites tutsies en les présentant comme loyalistes. Mais dans les années 1950, alors que l’indépendance se profilait en Afrique et que le nationalisme tutsi commençait à contester le pouvoir colonial, la Belgique a opéré un revirement. Elle a apporté son soutien aux élites hutues, présentant cela comme une démocratisation. Mais il ne s’agissait pas d’une démocratisation. C’était une nouvelle manipulation identitaire pour consolider l’influence belge.

Le résultat fut ce que les chercheurs ont appelé le « renversement colonial ». Les Tutsis ont perdu leurs privilèges, les Hutus ont gagné en pouvoir, mais le système est resté le même : une politique organisée selon des critères ethniques rigides.

Ce « renversement colonial » a profondément déstabilisé le Rwanda. Le Manifeste Bahutu de 1957, encouragé par le clergé catholique, a présenté l’émancipation des Hutus en termes moraux et religieux, mais a renforcé l’idée que Hutus et Tutsis constituaient des communautés politiques intrinsèquement distinctes. En 1959, des violences ont éclaté, des milliers de Tutsis ont été tués et des centaines de milliers ont fui en tant que réfugiés.

Ainsi, l’indépendance n’a pas démantelé la logique coloniale. Le système l’a reproduit avec de nouveaux avantages. Cet héritage s’est perpétué dans l’État post-indépendance : quotas ethniques dans l’éducation, exclusion de l’armée, cycles d’exclusion et vagues de violence contre les minorités. Tout cela a préparé le terrain pour le génocide.

C’est pourquoi la reconnaissance des responsabilités ne peut se limiter aux seuls auteurs des atrocités de 1994. La responsabilité incombe également aux structures qui ont rendu de telles atrocités imaginables et exécutables. Le colonialisme n’a pas créé la haine du jour au lendemain, mais il a ancré l’identité dans la gouvernance de telle sorte que la violence est devenue possible, voire prévisible.

Aujourd’hui, la Belgique a pris des mesures symboliques : débats parlementaires, commission d’enquête et déclarations de regrets. Mais un symbolisme sans substance risque de perpétuer le déni.

Les regrets ne valent pas des excuses. Les regrets éludent la responsabilité. Les excuses, elles, l’assument.

La prise de conscience doit donc comporter trois dimensions. Premièrement, les excuses. Une reconnaissance claire du rôle joué par le colonialisme dans la création des divisions ethniques. Sans cela, les survivants n’entendent que des dénégations. Deuxièmement, les réparations. Les réparations ne se limitent pas à l’aide. L’aide est tournée vers l’avenir ; les réparations, elles, se tournent vers le passé. Les réparations impliquent une justice réparatrice : des investissements dans la réforme de l’éducation, les initiatives mémoriels, les projets de valorisation du patrimoine et les changements institutionnels qui s’attaquent directement aux séquelles du colonialisme. Les réparations ne visent pas à « compenser l’histoire ». Il s’agit de démanteler les structures d’inégalité créées par le colonialisme et qui persistent encore. Troisièmement, le changement structurel. La Belgique doit également se confronter à sa propre société. Les communautés afro-descendantes en Belgique sont aujourd’hui confrontées à un racisme systémique dans l’éducation, le logement, l’emploi et les forces de l’ordre. Ce racisme est indissociable de l’histoire coloniale ; il en est la continuation. La reconnaissance doit donc également s’accompagner de réformes internes.

On peut prendre l’exemple de la France. Après des décennies de déni, le président Macron a finalement reconnu le rôle de la France dans le génocide des Tutsis. Les survivants ont décrit cette reconnaissance comme profondément émouvante et apaisante, car les mots ont un impact lorsqu’ils donnent corps à la souffrance vécue. La reconnaissance de la France a également eu des conséquences concrètes : un engagement à poursuivre les génocidaires résidant sur son territoire. Si la France, après des années de silence, a pu franchir ce pas, la Belgique n’a aucune excuse. Son rôle dans les divisions du Rwanda est indéniable.

La leçon fondamentale est la suivante : la réconciliation est impossible sans assumer la responsabilité coloniale. Reconnaître cette responsabilité n’est pas un geste symbolique envers le passé. C’est un acte de prévention pour l’avenir. Si la Belgique est sincère, elle doit aller au-delà du souvenir et s’engager dans la réparation. Car ce n’est qu’en agissant à la fois – une aide tournée vers l’avenir et des réparations qui prennent en compte le passé – que nous pourrons briser le cycle où le colonialisme est perçu comme une tragédie, mais jamais comme une responsabilité.

La Belgique a exprimé des « regrets » pour son passé colonial, mais s’est abstenue de présenter des excuses officielles ou de s’engager à verser des réparations. Selon vous, pourquoi cette distinction entre regret et excuses est-elle si importante, et à quoi ressemblerait concrètement une reconnaissance de responsabilité pour la Belgique aujourd’hui ? Lorsque la Belgique évoque son passé colonial, le mot le plus fort qu’elle ait employé jusqu’à présent est « regret ». Mais le regret n’est pas des excuses. Et la distinction n’est pas qu’une question de sémantique : elle est fondamentale. Le regret exprime la tristesse ; les excuses impliquent une reconnaissance de responsabilité. Le regret est sans conséquence ; les excuses entraînent des conséquences. Le regret n’est donc pas des excuses. Le regret est un langage soigneusement choisi pour éviter les conséquences juridiques. Une véritable reconnaissance exige une reddition de comptes. Et la reddition de comptes implique trois choses : des excuses, des réparations et une réforme structurelle. Sans cela, les gestes symboliques risquent de devenir une autre forme de déni.

L’exemple récent de la Belgique le démontre clairement. En 2019, le Groupe de travail d’experts des Nations Unies a établi une feuille de route : reconnaître, présenter des excuses, réparer. La Belgique a répondu par une commission parlementaire, deux années d’auditions et 128 recommandations. Puis, la paralysie. Le processus s’est effondré car les partis politiques ont refusé de s’entendre sur des excuses officielles, craignant que cela n’ouvre la voie aux réparations. Le résultat : un théâtre politique, un symbolisme vide de sens. Dans le même temps, le roi Philippe a exprimé ses « plus profonds regrets ». Mais les survivants, les universitaires et les communautés afro-descendantes s’accordent à dire que les regrets ne suffisent pas. Sans excuses, le préjudice reste ignoré.

Pourtant, tandis que les politiques hésitent, la justice a progressé. En décembre 2024, la Cour d’appel de Bruxelles a rendu un arrêt historique : la Belgique a été condamnée à indemniser les survivants de l’enlèvement et de la ségrégation d’enfants métis au Congo. Pour la première fois, un tribunal belge a reconnu que les pratiques coloniales pouvaient constituer des crimes contre l’humanité. Chaque survivant a reçu des dommages et intérêts. Cet arrêt historique a démontré que les réparations sont non seulement possibles, mais aussi juridiquement contraignantes. Il a également mis en lumière le déséquilibre : les juges avancent tandis que la politique reste engluée dans le déni. Alors, à quoi ressemblerait une reconnaissance significative ? Il faut aller au-delà des simples expressions de regret et s’engager dans des structures solides.

Tout d’abord, des excuses complètes. Une reconnaissance directe de la responsabilité de la Belgique dans les systèmes d’exclusion qu’elle a créés au Congo, au Rwanda et au Burundi. Les regrets sont une introspection ; Les excuses s’adressent aux victimes et à leurs descendants.

Deuxièmement, les réparations. Les réparations ne se limitent pas à une somme d’argent. Elles impliquent un enseignement honnête de l’histoire coloniale dans les écoles belges. Elles impliquent une réforme des musées afin qu’ils cessent de glorifier l’empire et qu’ils relatent la vérité sur le travail forcé, la famine et la violence. Elles impliquent le soutien aux projets de réconciliation et de mémoire au Congo, au Burundi et au Rwanda. Elles impliquent une réparation juridique lorsque cela est possible, comme l’a démontré la décision concernant les Métis.

Les réparations ne visent pas à compenser l’histoire ; elles visent à démanteler les inégalités qu’elle a engendrées.

Troisièmement, un changement structurel. La Belgique doit se rendre à l’évidence : l’héritage colonial est toujours présent dans sa société. Les Afro-Belges restent surqualifiés et sous-employés, victimes de profilage racial et exclus des instances décisionnelles. Les experts de l’ONU ont été clairs : sans un plan d’action national global contre le racisme, sans données désagrégées sur les inégalités, sans une institution forte et indépendante de défense des droits humains, la Belgique ne peut prétendre avoir tourné la page.

Les gestes symboliques ont leur importance. Les mémoriaux, les commissions, les excuses peuvent ouvrir des portes. Mais ils doivent s’accompagner d’actions concrètes. Des excuses sans réformes sont vaines. Une commission sans mise en œuvre n’est que du théâtre politique. Un mémorial sans éducation n’est qu’une opération de communication. Le symbolisme sans substance devient une autre forme de violence.

Et la Belgique est à la traîne. La France, après des années de silence, a reconnu son rôle au Rwanda. L’Allemagne a entamé des négociations sur les réparations avec la Namibie pour le génocide des Héréros et des Namas. La Belgique reste à l’écart.

Il ne s’agit pas de culpabilité, mais de justice. La responsabilité n’est pas un fardeau, mais un chemin vers la dignité. En présentant ses excuses, en réparant, en réformant, la Belgique ne s’affaiblit pas. Elle renforce sa démocratie et son autorité morale dans le monde.

Car, au final, il ne s’agit pas seulement du Congo, du Rwanda ou du Burundi. Il s’agit aussi de la Belgique elle-même. Une société ne peut progresser si elle refuse de se confronter aux fondements de son présent. Le déni entretient les plaies. La reconnaissance, accompagnée de réparations, amorce la guérison.

Et le moment d’agir est venu. Il est encore temps. Reconnaître ses responsabilités ne concerne pas le passé. Il s’agit du type de société que la Belgique aspire à être aujourd’hui et du type de justice qu’elle doit à demain.

En mars 2025, le Rwanda a rompu officiellement ses relations diplomatiques avec la Belgique, l’accusant d’ingérence néocoloniale suite aux sanctions de l’UE. Face à cette rupture, comment la Belgique peut-elle parler de reconnaissance des responsabilités et de réparations envers le Rwanda de manière crédible alors que les deux pays n’entretiennent actuellement aucune relation diplomatique ?

Les événements de mars 2025 prouvent que le passé colonial n’est pas derrière nous. La décision du Rwanda de rompre ses relations diplomatiques avec la Belgique montre que l’histoire continue d’influencer la perception que les deux pays ont des actions de l’autre. Lorsque la Belgique soutient des sanctions ou s’engage dans la politique régionale, le Rwanda l’interprète à travers le prisme d’une ancienne puissance coloniale qui n’a jamais pleinement assumé sa responsabilité. C’est précisément pourquoi la reconnaissance et les réparations sont essentielles. Sans excuses sincères et sans mesures concrètes de réparation, la Belgique ne peut regagner la confiance du Rwanda. Des mots comme « regret » sonnent creux lorsque les relations se dégradent et donnent lieu à des accusations de néocolonialisme.

L’histoire nous offre des parallèles. En 2000, lorsque le Premier ministre belge de l’époque, Guy Verhofstadt, a présenté ses excuses à Kigali pour le rôle de la Belgique dans l’incapacité à empêcher le génocide, les Rwandais présents auraient pleuré, car pour la première fois, l’État belge reconnaissait sa responsabilité dans une faute concrète. Ce moment a été important. Il a démontré que la reconnaissance, même partielle, a un poids émotionnel et politique considérable. Mais il a aussi montré combien de tels moments sont rares. Comme l’a déclaré l’archevêque Desmond Tutu dans le contexte de la Commission Vérité et Réconciliation d’Afrique du Sud : « Sans pardon, il n’y a pas d’avenir ; mais sans confession, il ne peut y avoir de pardon.»

Ce même principe s’applique ici. Sans confession – sans que la Belgique reconnaisse ouvertement son rôle dans la réécriture de l’histoire du Rwanda –, il ne peut y avoir de fondement pour reconstruire la confiance.

Si la Belgique veut sortir de ce cycle, elle doit démontrer que son engagement envers le Rwanda n’est pas une extension du paternalisme colonial, mais un partenariat fondé sur la responsabilité et le respect. Cela implique de reconnaître les responsabilités, de lutter contre l’exclusion et de restaurer la confiance par l’éducation et la commémoration ».

Pourquoi est-ce important de parler de réparations ?

On le sait, et nous en avons de nombreuses preuves, hélas, les compensations financières octroyées par les anciens colonisateurs, ne parviennent pas toujours dans la poches des intéressés, car elles ont bizarrement été retenues par certains intermédiaires. Comment peut-on agir face à cette situation. Pour répondre à cette question, délicate s’il en est, la parole est donnée la parole à Andréa Kalubi, militante politique et entrepreneure, très impliquée dans la défense des droits humains :

« La question que pose ce forum est la suivante : quelle est la responsabilité des pays qui ont colonisé la RDC, le Burundi et le Rwanda ?

Tout d’abord, qu’est-ce qu’on appelle des réparations coloniales ? Les réparations coloniales recouvrent un ensemble de réponses matérielles, juridiques, symboliques, institutionnelles, et ces réponses nécessitent de remédier aux torts qui ont été causés par la colonisation. Par exemple par des compensations financières directes aux victimes ou à l’État, par l’annulation de la dette, par des transferts technologiques, des programmes ciblés et de restitution du patrimoine qui a été spolié et par des excuses officielles. Toutes ces discussions sont censées ouvrir au droit à recevoir une compensation de la part du pays qui a été notre colon.

Ensuite, pourquoi est-ce que c’est important de parler de réparation ? Je voudrais revenir un peu sur ce qu’a dit notre mon collègue Jessy Mudiay qui a expliqué que les réparations ne permettaient pas à un pays de prendre en compte sa propre responsabilité. Je suis d’accord qu’il y a une responsabilité gouvernementale en jeu. Mais réparer ce qui a été fait dans nos pays est une question de justice. La réparation c’est la justice. Quand on fait du mal, quand on cause du tort à des victimes, on doit payer. C’est simple, c’est un droit. Il y a une dimension morale de réparation, et pas seulement symbolique.

Il faut savoir qu’en RDC, le patrimoine pillé est porteur de mémoire. Il représente l’art, la culture, l’histoire, la spiritualité, l’identité d’un peuple, qui a existé. Il y a aussi un héritage qui est resté, y compris l’héritage génétique des traumatismes qui demande des réparations.

Il y a une dimension aussi politique à cette demande de réparations. Il ne faut pas oublier que nous sommes aujourd’hui dans un monde globalisé. Pour un meilleur échange, une équité, une justice sociale, il faut que nous puissions entamer ensemble des discussions autour des réparations, et pas seulement des gestes symboliques. Il y a aussi une dimension économique : les réparations vont contribuer à cette justice économique post-coloniale. Rappelons-nous que l’exploitation par la Belgique de l’hévea destiné à l’industrie du caoutchouc a non seulement entraîné une déforestation massive, mais a eu des impacts sociaux dramatiques, sans parler des sommes colossales extorquées aux Congolais. Le profit personnel estimé du roi Léopold II, tiré de l’exploitation du caoutchouc entre 1896 et 1905, serait équivalent à 1,25 milliards d’euros d’aujourd’hui. C’est énorme. La Belgique a fait des profit colossaux sur le dos des victimes congolaises, et ceci nécessite également une réparation.

Il y a également des dimensions juridiques. On ne peut pas faire l’impasse sur le droit international du patrimoine et des droits humains. C’est une question de droit humain qui entre en jeu et on doit absolument en prendre en compte pour la justice et pour les réparations. La colonisation a eu des impacts socio-économiques concrètes qu’il convient de relier directement à des demandes de réparation. Notamment ce qui concerne les concessions coloniales. Aujourd’hui, dans plusieurs villes, il y a encore des terres qui appartiennent à des familles de colons belges. C’est un fait. Malheureusement, ce n’est pas chiffré parce que on préfère fermer les yeux dessus. On va on va plutôt se demander combien de Congolais sont venus en Belgique. On va donc parler de la migration. On expliquera facilement que 80 000 Congolais ont émigré en Belgique, mais on ne dit pas combien il y a de Belges qui sont restés au Congo et combien de terres leur appartiennent encore, et combien d’argent ils gagnent grâce à ces terres.

La colonisation a conduit à une perte démographique et des traumatismes sociaux : la violence coloniale, comme le travail forcé, et les répressions, a des effets cumulés sur le capital humain et les structures familiales, à la fois immédiats et inter-générationnels.

C’est ce qui arrive quand quelqu’un vient sur un territoire qui n’est pas le sien et et s’approprie ses ressources. Souvenons-nous qu’avant d’être une colonie belge, le Congo appartenait à un individu, à un homme qui s’appelait Léoppol II, qui se l’est approprié et en a fait son jardin personnel. C’est quelque chose qu’on doit absolument prendre en compte dans la question des réparations.

Quels types de réparations doit-on demander ? Il y a d’abord les réparations pécuniaires. On nous dira il y a énormément de corruption dans nos pays africains, notamment en RDC qui figure en tête de l’échelle de corruption. Mais cela n’empêche de réclamer des réparations pécuniaires. Il est totalement hors de question de tenter de justifier le refus d’accorder aux anciens colonisés des compensations financières sous prétexte qu’on estime avec son regard eurocentré, qu’ils ne vont pas bien gérer l’argent qu’on leur donne. Cette question n’est pas du ressort des pays colonisateurs, et ils n’ont pas à demander aux colonisés de justifier la façon dont il géreront ce qui leur est dû. Cette façon de voir les choses est clairement un héritage colonial, c’est une façon de penser paternaliste. Il y a également, comme je l’ai dit, l’annulation de la dette, des transferts financiers ciblés, la création de fonds d’infrastructure.

En somme, il existe de multiples façons de mettre en place une compensation financière.

Une autre forme de réparation est la restitution culturelle et la restitution du patrimoine qui a été volé les statuettes. Et j’ai beaucoup aimé l’intervention de notre sœur Wetsi qui a justement évoqué cette question de la restitution des statuettes et de la commission sur le passé colonial au Congo qui qui s’est tenue depuis 2020 en Belgique. On peut aussi envisager des réparations non traditionnelles. Pourquoi pas mettre en place des échanges académiques ? Pourquoi ne pas mettre en place des programmes de formation ? J’estime qu’aujourd’hui, un Congolais est en droit de vouloir venir étudier en Belgique étudier. Mettons en place des programmes d’échange gérés par l’État. Je ne veux plus voir des situations comme celles où, très récemment, un jeune étudiant congolais qui arrive à l’aéroport de Zaventem, parce qu’il ne sait pas comment se rendre entre Louvain, au sud de la Belgique, et Malines plutôt dans le nord, et qu’il aurait dû prendre le train, est arrêté et incarcéré dans un centre fermé. Ça ne doit plus jamais arriver. Tout simplement parce qu’il faut aujourd’hui que la Belgique se pose comme responsable.

La question de responsabilité d’ailleurs est très importante. En Belgique, il y a plus ou moins deux idéologies de pensées. Je vais résumer et synthétiser. Il y a plutôt les partis de gauche et socio-démocrates qui estiment qu’il faut absolument faire des excuses, et pas seulement évoquer des regrets. Le roi a exprimé ses regrets. Charles Michel a également demandé pardon pour l’enlèvement des métis congolais, amenés de force en Belgique. Ce n’est clairement pas suffisant. Nous exigeons des excuses officielles. Les partis de droite quant à eux estiment que si on fait des excuses officielles, cela va entraîner une discussion sur des réparations financières. Je suis libérale, je l’assume complètement, mais sur cette question, je suis intransigeante.

Pourtant, il y a des précédents dont on peut s’en inspirer. Comme celui de l’Allemagne et de la Namibie. En 2021, l’Allemagne a reconnu officiellement le génocide des Herero et Nama, qui eut lieu entre 1904 et 1908 en Namibie. Elle a promis 1,1 milliard d’euros sur 30 ans sous forme de projets de développement, sans toutefois parler de « réparations » au sens légal.

Naturellement, il reste beaucoup de questions en suspens à propos de cette compensation. Les représentants Herero et Nama n’ont pas été inclus directement dans les négociations gouvernementales ; nombre d’entre eux ont rejeté l’accord, demandant des négociations directes, une restitution des terres, et des compensations individuelles et collectives. Car, à côte de la dimension étatique, il existe aussi une dimension individuelle. Des individus ont souffert. Aujourd’hui, il y a des familles qui ne savent même plus d’où elles viennent en fait. On parle quand même de 10 millions de morts. Ces familles méritent aussi d’être indemnisées.

Certes, des gestes symboliques ont été effectués, comme le retour d’ossements d’Ovaherero et Nama depuis les musées et collections allemandes vers la Namibie en 2011 et 2018, et la restitution d’objets, comme un monument rendu en 2019. Ces actions sont importantes mais toutefois distinctes d’un cadre légal de réparations, mais durant la période 2023-2025, la question est restée vive : une salve de critiques d’ONG et d’organisations de victimes, des commémorations nationales en Namibie, comme la première journée du souvenir du génocide le 28 mai 2025, et des appels à aller plus loin vers une « justice réparatrice ».

Cet exemple montre toutefois qu’un modèle de réparation coopérative est possible. Ici, une reconnaissance historique et une aide ciblée pour le développement durable.

Il faut également renforcer certains mécanismes, notamment en ce qui concerne la transparence des contrats, en particulier les marchés publics. Il existe bien sûr des échanges entre la Belgique et la RDC, mais savez-vous que la RDC est au 60e rangs des pays africains avec lesquels la Belgique coopère ? Il est impensable d’espérer retrouver un équilibre, une équité, une justice dans ces conditions.

Nous devons impérativement financer la recherche et la documentation pour pouvoir enfin quantifier les choses. On dirait qu’on a peur de quantifier, dans la crainte de produire des chiffres astronomiques. Il faut pourtant le faire parce que la réparation et la justice l’imposent.

Il faut s’appuyer sur des antécédents juridiques comme je l’ai indiqué, le Royaume-Uni, ou bien ‘Italie avec l’Éthiopie. Même la France qui a rendu 26 biens du Trésor dit de Béhanzin et une épée attribuée à El Hadj Omar Tall pour répondre aux demandes respectives du Bénin et du Sénégal. Bref, il y a des il y a des procédures qui sont en cours et je pense que ce sont des précédents juridiques à prendre en compte. Il faut améliorer cette coopération bilatérale.

On ne veut plus d’aide, on n’a pas besoin d’aide. Ce que nous voulons, c’est coopérer en tant que partenaire économique, et avoir des partenariats forts et puissants. »

Jean-Michel Brun rappelle à ce propos qu’en fin de compte les problèmes décrits par Andrea Kalubi sont communs à tous les pays anciennement colonisés, et suggère que ce serait sans doute une bonne idée que tous ces pays se réunissent et trouvent des solutions ensemble. On constate par exemple, en France, les problèmes existant avec l’Algérie où on tente d’éviter de parler des crimes coloniaux simplement parce qu’on n’a pas envie, comme le disait Andrea, de se voir obligé de rendre les objets volés. On pense notamment aux centaines crânes de suppliciés algériens, emportés en France comme trophées ou sujets d’étude, et qui se trouvent encore dans les réserves du Musée de l’homme à Paris. Peut-être que qu’à travers des initiatives comme celles du Groupe d’Initiative de Bakou, cette mise en commun des problématiques deviendra prochainement une réalité.

La guérison des âmes

C’est ensuite Aline Dusabe, qui vient du Burundi, et qui est une journaliste engagée, membre du Réseau panafricain contre la colonisation, qui reprend la question de la forme sous laquelle la Belgique doit assumer sa responsabilité :

« Je vais parler du changement social et la guérison des âmes par rapport aux réparations. Même après l’indépendance, on constate toujours dans nos pays, en en particulier au Burundi, que la colonisation est toujours présente. Je peux parler du système éducatif qui a privilégié les uns et discriminé les autres. Je peux parler des religions. Les écoles au Burundi appartenaient aux missionnaires, et comme vous le savez, les musulmans ont été l’objet de discriminations dans les écoles, comme dans l’administration. Je suis musulmane. Mon nom d’origine c’est Halima. Pour accéder à l’école, il a fallu que je change de nom et que je prenne celui d’Aline. Au Burundi, si on s’appelle Abdallah, Abbas, Hamid ou Mohammad, c’est difficile d’accéder à ces écoles. Malheureusement, nous les Burundais, on a avalé cela comme si c’était normal. Mais ce n’était pas normal. Les arabes Aujourd’hui encore, un musulman qui demande un document officiel, doit donner des informations sur son père et son grand-père. Mais si on s’appelle Jean-Marie, on l’obtient directement, sans plus de formalité. Il faut impérativement opérer un changement social, qui est beaucoup plus crucial au Burundi que la question des Hutus et des Tutsis.

Nous, les musulmans, sommes appelés les swahilis. Les swahilis étaient les askaris qui accompagnaient les Arabes pour acheter les esclaves au Burundi. C’est un terme très péjoratif qui signifie traître, escroc, malpropre, car les Arabes étaient venus en même temps que les colons européens, pour se livrer à la traite d’esclaves.